酵素-2

あ

|

アーゼ (化学) -アーゼ(-ase)は、生化学において、酵素の命名に用いられる接尾辞である。酵素の最も一般的な命名では、基質名にこの接尾辞が付けられる。例えば、過酸化物(ペルオキシド)を分解する酵素はペルオキシダーゼ、テロメアを形成する酵素はテロメラーゼと呼ばれる。基質ではなく機能によって酵素を命名することもあり、例えばDNAを鎖状に重合(ポリメライズ)する酵素はポリメラーゼ、RNAから相補的DNAを逆転写する酵素はリバーストランスクリプターゼと呼ばれる。 この接尾辞は恐らく、ギリシア語のδιαστασις(分離)という言葉に由来するジアスターゼに由来している。 関連項目有機化合物のIUPAC命名法 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

C5050%阻害濃度(50%そがいのうど、IC50)または半数阻害濃度とは、化合物の生物学的または生化学的阻害作用の有効度を示す値である。どの濃度で、その薬物(毒など)が標的としている物の半数(50%)の働きを阻害できるかを示す。 目次概要IC50は元来英語の"half maximal (50%) inhibitory concentration"の略語であるが、現在ではIC50の表記の方が一般的である。しばしば対象にされる化合物とは医薬品候補化合物である。この定量的値は、特定の薬物もしくはその他の物質(阻害剤)が注目する生物学的プロセス(もしくはプロセスの要素、例えば酵素、細胞、受容体、微生物)の半数を阻害するにはどれだけの濃度が必要かを示し、より低い値を示す化合物は阻害剤としての活性がより高いと言える。IC50は薬学研究において阻害剤の有効性を示す値として広く用いられている。便宜上-log IC50で算出されるpIC50が代わりに用いられることもある。この場合より大きな値は指数関数的により大きな有効性を示している。FDA(アメリカ食品医薬品局)によればIC50はin vitroにおける50%阻害のために必要な薬物の濃度を表している[1]。 このことはEC50の場合と対照的である。EC50は50%の効果を示す濃度のことであるが、この場合はin vivoでの血漿中濃度を意味している[1]。 IC50の決定法機能的アンタゴニスト試験(Functional antagonist assay)ある薬物のIC50を決定するには、用量反応関係を明らかにし、異なった濃度のアンタゴニスト(薬物)がどのようにアゴニスト活性を抑制するかを調べる必要がある。注目するアンタゴニストのIC50値は、アゴニストの生物学的作用の最大値の半数が阻害されるために必要なアンタゴニストの濃度を決定することで算出される[2]。 IC50値は測定条件に依存する。一般的に、より高い濃度の阻害剤はアゴニスト活性をより低く抑える。IC50値は酵素の濃度が増加すると共に増加する。さらに、阻害の種類によりその他の因子がIC50値に影響することがある。ATP依存の酵素の場合、IC50値は(拮抗阻害の場合は特に)ATPの濃度と相互依存性を持つ。IC50値は2種類の阻害剤の有効性を比較するために用いられる。 競合結合試験この試験においては、単一濃度の放射性リガンド(通常アゴニスト)がそれぞれの試験管に使用される。通常、その解離定数値(Kd)と同じかより低濃度のリガンドが試験に用いられる。一定範囲の様々な濃度のその他の競合する非放射性化合物(通常拮抗剤)をそれぞれの試験管に加えた後、放射性リガンドの有効性を測定することで、特定の放射性リガンドの結合のレベルが決定される。競合曲線は計算によりロジスティック関数に回帰される。 この場合IC50は、放射性リガンドの全結合のうち50%が置換された時の競合するリガンドの濃度である。IC50値はチェン=プルソフ(Cheng-Prusoff)式に従い絶対阻害定数(Ki)に変換される[2][3]。 IC50と親和性チェン=プルソフ式によればIC50と親和性は少なくとも競争するアゴニストと拮抗剤の間では関連があると言えるが、IC50は親和性を示す直接的な指標ではない[4]。 ここで、Ki は阻害物質の結合親和性、 IC50は阻害物質の機能的強度、[S]は基質の濃度、Kmは酵素活性が最大値の半分となる時の基質の濃度である(Kmはしばしば基質の酵素に対する親和性と混同されるが誤りである)。 その他に、細胞受容体に対する阻害定数については以下の式で表わされる[5]。 ここで [A] はアゴニストの固定濃度、EC50は受容体の最大活性の半分を生じさせるアゴニストの濃度である。ある化合物のIC50値は放射性リガンドの濃度に依存して実験毎に変化しうるが、Kiは絶対的な値である。Kiは薬物の阻害定数であり、放射性リガンドが存在しないならば、競合試験において受容体の50%を占める競合リガンドの濃度となる[3]。 チェン=プルソフ式は高いアゴニスト濃度においてよい推定値を与えるが、低いアゴニスト濃度では、Kiを実際より高くあるいは低く見積もる。これらの条件では、その他の解析法が推奨されている[5]。 脚注1. ^ a b アメリカ食品医薬品局. “IC50 versus EC50”. 2011年8月23日閲覧。 2. ^ a b NIH Chemical Genomics Center (2008年). “Assay Guidance // Assay Guidance Manual // Assay Operations for SAR Support”. 2011年8月23日閲覧。 3. ^ a b Glaxo Wellcome and Science - Global. “Pharmacology Guide - Receptor binding techniques: competition (inhibition or displacement) assays”. 2011年8月23日閲覧。 4. ^ Cheng Y, Prusoff WH (December 1973). “Relationship between the inhibition constant (K1) and the concentration of inhibitor which causes 50 per cent inhibition (I50) of an enzymatic reaction”. Biochem. Pharmacol. 22 (23): 3099–108. PMID 4202581. 5. ^ a b Lazareno S, Birdsall NJ. (1993). “Estimation of competitive antagonist affinity from functional inhibition curves using the Gaddum, Schild and Cheng-Prusoff equations”. Br. J. Pharmacol. 109 (4): 1110-1109. PMC 2175764. PMID 840192. 関連項目外部リンク |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

アイソザイム アイソザイム(Isozyme;アイソエンザイム Isoenzymeともいう)とは、酵素としての活性がほぼ同じでありながら、タンパク質分子としては別種である(アミノ酸配列が異なる)ような酵素をいう。 解説 アイソザイムについて厳密には、全く別の遺伝子に由来する狭義のアイソザイムと、同じ種類の遺伝子(ただし別の個体の遺伝子、または同一個体中の対立遺伝子であって、配列がわずかに異なる)に由来するアロザイム(Allozyme)に分けられるが、いずれもまとめてアイソザイムと呼ぶことが多い。 狭義のアイソザイムには、個体の発達に伴って比率が変化する(例えば乳児と成人とで種類が異なる)ものもある。 また血液中の酵素には疾患によってアイソザイムの比率が変化するもの(代表的なものとして逸脱酵素の乳酸脱水素酵素(LDH)など)もあり、アイソザイムの分析は疾患の種類や部位を特定する上で重要である。 アイソザイム分析法としては、酵素阻害剤による活性の変化、分子量や等電点(電気泳動を用いる)、抗原抗体反応によるものなどが用いられる。 アイソザイムは遺伝子型を反映しているので、間接的な“遺伝子マーカー”として利用できる。そのためアイソザイム分析は、1960年代以降、生物の分類や、個体・個人の遺伝的性質に関する研究などに盛んに用いられた。また多数の個体をまとめて電気泳動にかけて分析することで遺伝子頻度の計算が比較的容易に可能であるため、集団遺伝学のツールとしても盛んに用いられている。現在では、より直接的に目的の遺伝子DNAまたは遺伝子マーカーを調べる方法(分子分類学、DNA鑑定など)にとって代わられつつある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

β-ラクタマーゼ

β-ラクタマーゼ(ベータラクタマーゼ、β-lactamase)とはβ‐ラクタム系抗生物質を加水分解する酵素である。ペニシリン/セファロスポリンアミド-β-ラクタムヒドロラーゼ (penicillin/cepharosporin amido-β-lactam hydrolase)とも呼ばれる。EC3.5.2.6に分類される酵素である。 幾つかの種類のグラム陰性菌がβ-ラクタマーゼを産生することでβ-ラクタムに対して耐性を示すことが知られている。なお、β-ラクタム耐性はβ-ラクタマーゼのみが原因ではなくMRSAのようにペニシリン結合タンパク質の基質特異性が変化しても現れる。 現在β-ラクタマーゼは基質特異性の違いにより · ペニシリナーゼ (クラスA β-ラクタマーゼ) · メタロ-β-ラクタマーゼ (クラスB β-ラクタマーゼ、亜鉛-β-ラクタマーゼ、カルバペネマーゼ) · セファロスポリナーゼ (クラスC β-ラクタマーゼ) · オキサシリナーゼ (クラスD β-ラクタマーゼ) これら4種のβ-ラクタマーゼのうち、クラスB β-ラクタマーゼは活性中心に亜鉛を持つが、他はセリン残基を持つ。ペニシリナーゼはペニシリン系抗生物質と第二世代セファロスポリンを分解するのに対して、セファロスポリナーゼは主にセファロスポリンを分解する。オキサシリナーゼはオキサシリンをも分解するペニシリナーゼであり、メタロ-β-ラクタマーゼはカルバペネム系抗生物質を分解する点に特徴がある。 β-ラクタマーゼの遺伝子は、細菌の染色体上あるいはプラスミド上に存在する。特に伝達性薬剤耐性プラスミド (drug resistance plasmid)に存在するβ-ラクタマーゼ遺伝子は菌種特異性も少なく多剤耐性菌の発生にも関与していると考えられる。 脚注1. ^ β-ラクタム耐性菌とその検出方法、関東化学 2. ^ Bush, K. et. al. A functional classification scheme for β-lactamases and its correlation with molecular structure, Antimicrob Agents Chemother., 39, 1211-1233, 1995. 3. ^ Ambler, R. P., The structure of β-lactameses, Philos Trans R Society Lond (Biol), 289, 321-331, 1980. 4. ^ 石井良和、基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生大腸菌、クレブシエラ、臨床と微生物、26、121-125, 1999. 関連項目クラブラン酸· 薬剤耐性 · ペニシリン · セファロスポリン 出典· β-ラクタマーゼ『生物学辞典』第4版、岩波書店。 · β-ラクタマーゼについて 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

アスパラギナーゼ

アスパラギナーゼ(英: asparaginase)(正確にはL-アスパラギナーゼ)とはアスパラギンのアスパラギン酸への加水分解を触媒する酵素の一つ。アスパラギナーゼは急性リンパ性白血病の治療用に協和発酵キリンからロイナーゼ(Leunase)の商品名で市販されており、肥満細胞腫のプロトコールにも使用される[1]。他の化学療法剤と異なり、組織障害の危険性がなく、筋肉内、皮下、静脈内投与が可能である。 概要 アスパラギナーゼは血中のL-アスパラギンを分解し、アスパラギン要求性の腫瘍細胞を栄養欠乏にすることにより抗腫瘍効果を発揮するとされる。現在日本で承認されている唯一のアスパラギナーゼである「ロイナーゼ」は大腸菌(Escherichia coli)由来のものである[2]。米国などの海外ではErwinia chrysanthemi由来のアスパラギナーゼが使用できる。大腸菌由来とErwinia chrysanthemi由来の治療成績を比較すると、大腸菌由来の方が治療成績が良いがアレルギーを示す患者もあり、これに対してはErwinia chrysanthemi由来のアスパラギナーゼが代替薬となりえる[3]。Erwinia chrysanthemi由来のアスパラギナーゼである「エルウィニア」は学会からの要望もあり、2010年に大原薬品工業が開発要請を受けて[4]、現在治験が進行中である[5]。 出典 ^ Appel IM, van Kessel-Bakvis C, Stigter R, Pieters R (2007). “Influence of two different regimens of concomitant treatment with asparaginase and dexamethasone on hemostasis in childhood acute lymphoblastic leukemia”. Leukemia 21: 2377. doi:10.1038/sj.leu.2404793. PMID 17554375. ^ Kyowa Hakko Kirin "LEUNASE" ^ Michel Duval, Stefan Suciu, Alina Ferster, Xavier Rialland, Brigitte Nelken, Patrick Lutz, Yves Benoit, Alain Robert, Anne-Marie Manel, Etienne Vilmer, Jacques Otten, and Noël Philippe (2002). “Comparison of Escherichia coli–asparaginase with Erwinia-asparaginase in the treatment of childhood lymphoid malignancies: results of a randomized European Organisation for Research and Treatment of Cancer—Children’s Leukemia Group phase 3 trial”. Blood 99 (8): 2734-2739. doi:10.1182/blood.V99.8.2734. PMID 11929760. ^ 大原薬品工業 厚生労働省より「エルウィニア L-アスパラギナーゼ」の開発要請を受ける-2011年1月31日 ^ 白血病治療剤「エルウィニア L-アスパラギナーゼ」の治験開始について-2011年12月7日 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

アスパラギンシンテターゼアスパラギンシンテターゼ (asparagine synthetase、アスパラギン合成酵素; EC 6.3.1.1) はL-アスパラギン酸とアンモニアからL-アスパラギンを生合成する酵素。アスパラギン酸‐アンモニアリガーゼ (aspartate-ammonia ligase) とも呼ばれる。 アデノシン三リン酸を1分子消費し、アデノシン一リン酸とピロリン酸を生成する反応を可逆的に触媒する。 ATP + L-aspartate + NH3 = AMP + diphosphate + L-asparagine この酵素は古細菌、真正細菌、真核生物に広く存在している。ヒトの培養細胞を用いた研究ではアミノ酸が欠乏すると転写量が上がることが知られている。 出典[

外部リンクIUBMB entry for 6.3.1.1(英語)関連項目· リガーゼ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

アスパラギンシンテターゼ アスパラギンシンテターゼ (asparagine synthetase、アスパラギン合成酵素; EC 6.3.1.1) はL-アスパラギン酸とアンモニアからL-アスパラギンを生合成する酵素。アスパラギン酸‐アンモニアリガーゼ (aspartate-ammonia ligase) とも呼ばれる。 アデノシン三リン酸を1分子消費し、アデノシン一リン酸とピロリン酸を生成する反応を可逆的に触媒する。 ATP + L-aspartate + NH3 = AMP + diphosphate + L-asparagine この酵素は古細菌、真正細菌、真核生物に広く存在している。ヒトの培養細胞を用いた研究ではアミノ酸が欠乏すると転写量が上がることが知られている。 出典

外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

アルデヒドデヒドロゲナーゼアルデヒドデヒドロゲナーゼ (aldehyde dehydrogenase、ALDH) はアルデヒドを酸化してカルボン酸にする反応を触媒する酵素である。 生物に普遍的に存在し、ヒトには17種類のALDHファミリータンパク質が存在する[1]。 ヒトのALDHの例ALDH1A (RALDH) レチナールの酸化によりレチノイン酸を作り出す酵素。レチノイン酸はビタミンAが生体内で働く際の本体で、目や骨の形成など様々な分化過程に関わる。このため、ALDH1A の機能に異常があると正常に発生が進行しない。分子量は約 55 kDa。四量体として機能する。ALDH1A1 (RALDH1)、ALDH1A2 (RALDH2)、ALDH1A3 (RALDH3) の3種があり、それぞれ異なった組織発現様式を示す。 ALDH2 (ALDH I) 肝臓、心臓、腎臓、筋肉に多く存在する。細胞内ではミトコンドリアに局在するがミトコンドリアDNAにコードされるミトコンドリア遺伝子ではなく核ゲノム遺伝子に由来する。一般にアルコールに弱い人はアルコールに強い人に比べて持っている ALDH2 の活性が弱い。 ALDH2 遺伝子には少なくとも4種の対立遺伝子が報告されているが、日本人が一般に持つのは ALDH2*1 と ALDH2*2 で、ALDH2*2 が機能喪失型。四量体として機能し、ALDH2*2 を持つ複合体は機能を持たないため、ヘテロ接合型でも ALDH2 の活性が極端に下がる。 ALDH9A1 γ-アミノブチルアルデヒドから神経伝達物質であるγアミノ酪酸 (GABA) を作る。494 アミノ酸、分子量 54 kDa。四量体として機能する。 肝臓、副腎、腎臓で高い酵素活性が認められた一方で、ノーザンブロットでは筋肉で最も高いmRNAの存在が確認された[2] 。同様にノーザンブロットにより、脳の中では脊髄で最も高い発現がみられた[3]。 脚注1. ^ Sladek, N. E. (2003). "Human aldehyde dehydrogenases: potential pathological, pharmacological, and toxicological impact". J. Biochem. Mol. Toxicol. 17: 7–23. 2. ^ Izaguirre, G.; Kikonyogo, A.; Pietruszko, R. (1997). "Tissue distribution of human aldehyde dehydrogenase E3 (ALDH9): comparison of enzyme activity with E3 protein and mRNA distribution". Comp. Biochem. Physiol. B. Biochem. Mol. Biol. 118: 59–64. 3. ^ Kikonyogo, A.; Pietruszko, R. (1996). "Aldehyde dehydrogenase from adult human brain that dehydrogenates gamma-aminobutyraldehyde: purification, characterization, cloning and distribution". Biochem. J. 316: 317–324. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

光活性化アデニル酸シクラーゼ 光活性化アデニル酸シクラーゼ(ひかりかっせいかアデニルさんシクラーゼ、photoactivated adenylyl cyclase; PAC)とはミドリムシ(Euglena gracilis)から発見された光センサータンパク質。Iseki らにより2002年にイギリスの科学雑誌 Nature 誌上で発表された[1]。通称名はその頭文字をとって PAC(パック)と呼称される。このタンパク質は酵素としてはアデニル酸シクラーゼであるが、光を感知することで cAMP を作ることからこの名が付けられた。アデニル酸シクラーゼは生物界に広く分布する酵素であるが、光によって活性が調節されるアデニル酸シクラーゼは極めて珍しいため注目された。 目次 [非 細胞内での局在 ミドリムシの鞭毛(長鞭毛)の付け根近くには小さな膨らみが存在し、これを鞭毛膨潤部(paraflagellar body; PFB)と呼ぶ。この膨らみを構成する主要成分が PAC である。鞭毛膨潤部は蛍光顕微鏡下(UV励起または青色励起)で緑色の蛍光を発するが、これは PAC に結合していたフラビン色素(FAD)によるものと考えられている。鞭毛膨潤部こそミドリムシの真の目であるが、これは眼点と呼ばれるカロテノイドでできた偽の目に取り囲まれている。この見かけ上の眼点は鞭毛膨潤部に差し込む光の一部を遮蔽することで、鞭毛膨潤部の光感知能に指向性を持たせる役割を果たすと考えられている。 分子の構造と機能 PAC は FAD を結合する光感知領域と、cAMP を合成する酵素領域からなるタンパク質から成る。PAC には2種類の分子があり、それぞれ PACα、PACβ と呼ばれている。分子量は前者が 105kDa、後者が 90kD であるが、いずれの分子にも光感知領域と酵素領域が2ヶ所ずつ存在する。生体内ではこれらがヘテロ4量体を形成していると推定されている。フラビン色素を結合する光感知領域の一次構造は BLUF(sensor protein of Blue Light Using FAD)と呼ばれる一連のフラビンタンパク質と相同性が認められている。 生物界での分布 PAC は葉緑体を有するミドリムシ類からのみ報告されている。 注釈・参考文献 ^ Iseki M, Matsunaga S, Murakami A, Ohno K, Shiga K, Yoshida K, Sugai M, Takahashi T, Hori T, Watanabe M (2002). “A blue-light activated adenylyl cyclase mediates photoavoidance in Euglena gracilis”. Nature 415 (6875): 1047-51. PMID 11875575 関連項目 ユーグレナ藻 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ATPアーゼATPアーゼ(ATPエース、ATPase、ATPases (ion transport))とは、アデノシン三リン酸 (ATP) の末端高エネルギーリン酸結合を加水分解する酵素群の総称である(EC番号 3.6.1.3、3.6.3、3.6.4)。ATP は生体内のエネルギー通貨であるから、エネルギーを要する生物活動に関連したタンパク質であれば、この酵素の活性を持っていることが多い。 日本語ではATPアーゼを「アデノシン三リン酸分解酵素」などと表現できる。なお、「ホスファターゼ」は「リン酸分解酵素」のことであるから、「アデノシン三リン酸ホスファターゼ」という呼び方は「リン酸」の重言となり、正しくない。 特徴ATPアーゼは以下の反応を触媒する酵素の総称である。 この時に発生するエネルギーを利用して、エネルギーを要する生物体内作用に寄与している。通常は ATP 以外のヌクレオチド三リン酸(GTP、UTP、CTPなど)に作用することが知られている。しかしながら存在している部位によって少しずつ性状が異なっている。 ATPに共通する特性として、スルフヒドリル基(SH基)を必要とすることと、Mg2+, Ca2+ によって活性化あるいは阻害を受けるという点が挙げられる。 役割ATPアーゼの役割はエネルギーの関与する全ての反応に寄与していると言ってよい。

種類運動性タンパク質ATPアーゼミオシンアクチン系に代表されるATPアーゼである。ATP加水分解によるコンフォメーションの変化を受けることを特徴とする。タンパク質にATPが結合することによってタンパク質の立体構造に変化が起こり、その構造変化を利用して実際にタンパク質(ひいては細胞を)を「稼動」させることに関係している。 ミオシン、ダイニン、キネシンはそれぞれが蛍光標識を用いた一分子観測でその稼動が観察されている。

イオン輸送性ATPアーゼATPの加水分解エネルギーを使って生体膜を透過しないイオンの輸送を行うATPアーゼの一群である。ATP合成酵素もこれに分類される。F型、A型、V型、P型が存在している。P型をのぞくものは構造がよく似ており、イオン(主にプロトン)駆動型モーター (Fo, Ao, Vo) ならびにATP駆動型モーター (F1, A1, V1) から形成される。 全てがイオン濃度勾配を用いてATP合成および逆反応のATP加水分解に伴うイオン濃度勾配の形成が可能である。しかしながら、ATP合成酵素として用いられているのはF型およびA型のみである。

ABC ATPアーゼABC とは ATP Binding Cassette (ATP結合カセット)の略称である。細胞への物質取り込みおよび排出に関係する。膜貫通型の ABC ATPアーゼは、常に4つの機能ドメイン(2つの膜貫通ドメインと2つのABCドメイン)から構成される。これらのドメインは全てが一つの遺伝子にコードされている場合もあれば、それぞれ別々の遺伝子にコードされている場合もある。膜貫通ドメインの配列は多様であるが、ABCドメインと呼ばれるATP結合部位の配列は高度に保存されている。真核生物(主にヒト)では有害物質の排出に使用されているが、一方原核生物では糖、アミノ酸と言った物質の取り込みに用いられている。また、ヒトの中でもトランスポーター、チャネル、レセプター等、その機能は多彩である。 これら生体膜貫通型の古典的なABC ATPアーゼに加え、最近ではDNA結合型の ABC ATPアーゼが知られるようになってきている。代表的なものとして、染色体の高次構造と機能を制御するSMCタンパク質があり、これらはコンデンシンあるいはコヒーシンのコアサブユニットとして機能する。また、DNA2重鎖切断の修復に関与する Rad50 もこのカテゴリーに属する。 ABCドメインの特徴は、多くのATPアーゼが共有する Walker A と Walker B モチーフに加え、Signature モチーフ(あるいはCモチーフ)と呼ばれる配列を持つことにある。すべての ABC ATPアーゼは一対のABCドメインをもち、2つのATP分子は2つのドメインに挟まれるようにして結合する。この際、ATPは一方のドメインの Walker A と Walker B モチーフに結合し、もう一方のドメインのCモチーフと接触する。このCモチーフとの接触が、ATPの加水分解に必須である。すなわち、ATPの結合と加水分解のサイクルが2つのABCドメインの会合と解離のサイクルを制御し、さらにその構造変換が基質結合ドメイン(例えば、ABCトランスポーターの膜貫通ドメイン)に伝達されると考えられている。その作用メカニズムは、2ストロークエンジンに例えられることもある。

AAA ATPアーゼAAA とは ATPases Associated with diverse cellular Activities の略称である。タンパク質の細胞内小器官への輸送(プロテインキネシス)、膜融合、細胞内小器官の形成、DNA複製、転写調節など機能は多様だが、全てがリング状オリゴマー構造を取っている。ATPの加水分解エネルギーはタンパク質のアンフォールディング(3次構造をほどく)やタンパク質分解、オリゴマーの拡大などに使用されていると考えられている。 真核細胞のみならず、細菌(大腸菌)、古細菌からも見つかっている。 課題運動性タンパク質ATPアーゼを除く全てのタンパク質が生体膜に存在している。そのため構造が理解されていないことが多く、未開拓な酵素の一つである。また、ATPアーゼ活性そのものについてもよくわかっておらず、ATPのエネルギーを得た中間体などの解析から「エネルギーを持ったタンパク質」の状態を理解することへの研究もなされている。 最も研究が進んでいるであろうATPアーゼはミオシンおよびATP合成酵素であるが、その全てが理解されたとはいずれも考えられない状況であることは否めない。 関連項目 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

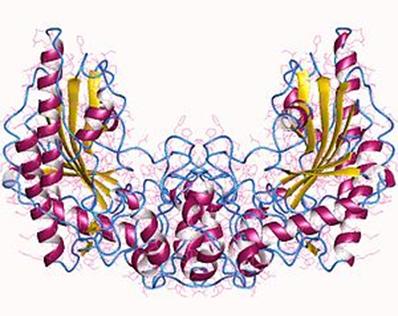

アデノシンデアミナーゼ この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2015年4月) 正確性に疑問が呈されています。(2015年4月) リボンモデル アデノシンデアミナーゼ(ADA:adenosine deaminase; EC 3.5.4.4)は、細胞内で核酸の代謝に関わる酵素である。これが先天的に欠損していると重篤な免疫不全の原因になる。また、結核の診断において胸水・髄液中ADA活性の上昇が特徴的として知られており、臨床的に利用されている。 働きは、核酸塩基の一種アデノシンを分解しイノシンとアンモニアを生成することである。同様にアデノシンを代謝するものとしてアデノシンキナーゼが存在するが、ADAはアデノシン濃度が高いときに特に働いている。 血液腫瘍(白血病など)、肝炎などで高値を示すほか、胸水が結核性の場合は細菌性・心原性のときに比べて胸水中ADA濃度が上昇する。髄膜炎でも同じく、結核性髄膜炎では髄液中ADA濃度が高値を示す。 ADA欠損症(重症複合免疫不全症) ADAはリンパ球増殖の際に特に需要が高く活性が上がるが、生まれつきADAを合成できない場合はリンパ球が減少するなどして免疫不全を来す。無治療の場合は多くが乳児期に死亡するという重篤な疾患である。 治療としては、ADA酵素を外部から補充する治療が一般的である。 しかしこれは、ADAを合成する遺伝子の欠損であるため究極的な治療法は遺伝子治療であり、最も早くから遺伝子治療の研究対象となってきた。 手法としてはウイルスをベクター(運び屋)として患者のリンパ球にADA合成遺伝子を組み込み、体内に戻すというものである。 出典 IUBMB entry for 3.5.4.4(英語) BRENDA references for 3.5.4.4 (英語) PubMed references for 3.5.4.4(英語) PubMed Central references for 3.5.4.4(英語) Google Scholar references for 3.5.4.4(英語) 外部リンク[編集] IUBMB entry for 3.5.4.4(英語) KEGG entry for 3.5.4.4(英語) BRENDA entry for 3.5.4.4(英語) NiceZyme view of 3.5.4.4(英語) EC2PDB: PDB structures for 3.5.4.4(英語) PRIAM entry for 3.5.4.4(英語) PUMA2 entry for 3.5.4.4(英語) IntEnz: Integrated Enzyme entry for 3.5.4.4(英語) MetaCyc entry for 3.5.4.4(英語) Atomic-resolution structures of enzymes belonging to this class(英語) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

アナログ耐性 アナログ耐性(アナログたいせい)とは、主に生物の変異株が持つ、フィードバック阻害を司る代謝系の最終生産物に類似の物質(アナログ)の存在下でも生存できる性質。アナログの存在下で生物を培養した場合、通常は代謝系の酵素反応の一部がアナログによってフィードバック阻害を受けるため、生存に必要な物質を生産できずに死滅してしまうが、アナログ耐性を獲得した変異株はアナログによるフィードバック阻害を受けないため生存が可能であり、さらに通常よりも多くの物質を生産できる。このようにして得られた変異株はアナログ耐性株と呼ばれ、インスリン等の薬剤の大量合成や、うまみ成分の多い稲・トウモロコシ等の作物の品種改良、アミノ酸のL-リシンを蓄積した遺伝子組換えトウモロコシ(「遺伝子組み換え作物」参照)、香気成分の多い清酒酵母の開発などに利用されている。特に成功した例としては、微生物を用いたアミノ酸発酵や核酸発酵である。 アミノ酸発酵への応用 アミノ酸のL-リシンとL-トリプトファンとL-スレオニンのアナログ耐性株によるアミノ酸発酵について解説する。 生合成されたリシンによるフィードバック阻害は、リシン生合成系の酵素群の中の鍵酵素でもあるジヒドロジピコリン酸合成酵素(dihydrodipicolinate synthase: DHDPS, EC 4.2.1.52, 反応)やアスパラギン酸リン酸化酵素(aspartate kinase, EC 2.7.2.4, 反応)の活性をリシンが阻害することに依存している。一方、リシンのアナログであるS-(2-アミノエチル)-L-システイン(CAS No: 4099-35-8)耐性株であるリシン生産菌は、リシンとスレオニンによるアスパラギン酸リン酸化酵素に対する協奏的なフィードバック阻害(リシンとスレオニンが同時に存在すると阻害されるが、各々単独に存在する場合は阻害されない)が解除されている。そのため、生合成されたリシンによってリシン生合成系が阻害されず、リシンやスレオニンが同時に高濃度で存在していてもリシン生合成が続き、大量のリシンが生合成される。DHDPSの変異によるリシンのフィードバック阻害が解除された株でも生合成されたリシンによってリシン生合成系が阻害されず、大量のリシンを培地中に放出する。 トリプトファンのアナログである5-メチルトリプトファン(CAS No: 951-55-3)や5-フルオロトリプトファン(CAS No: 16626-02-1)耐性株では、アンスラニル酸合成酵素(anthranilate synthase, EC 4.1.3.27, 反応)に対するトリプトファンによるフィードバック阻害が解除されており、トリプトファンを蓄積できる。 スレオニンのアナログである2-アミノ-3-ヒドロキシ吉草酸耐性変異株では、ホモセリン脱水素酵素(homoserine dehydrogenase, EC 1.1.1.3, 反応)に対するスレオニンによるフィードバック阻害が解除されており、スレオニンを蓄積できる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ホロ酵素(アポ酵素から転送) ホロ酵素(ホロこうそ、英: holoenzyme)とは、酵素本体となるタンパク質分子に、非タンパク質性の分子が結合して初めて酵素として機能するものを呼ぶ。この場合の非タンパク質性の分子の部分を補因子と呼ぶ。補酵素を要求する酵素はホロ酵素であり、補酵素部分が補因子となっている。 多くの場合、非タンパク質性の部分を失うと活性を失う。このタンパク質部分のみの状態のものをアポ酵素と呼ぶ。 また、複数のタンパク質分子が複合体を形成して初めて活性を示すような酵素についても、ホロ酵素と呼ぶ場合がある。この場合、一部のサブユニットを失って活性を失った状態のものがアポ酵素と呼ばれる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

アポリポタンパク質 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年2月) アポリポタンパク質(アポリポタンパクしつ、英語: Apolipoprotein)は、リポタンパク質と結合し、リポタンパク質の認識や脂質代謝に関与する酵素群の活性化あるいは補酵素として働く一群のタンパク質である。アポ(apo-)はギリシア語系の接頭語で「~を切り離した、~をまぬがれる」という意。またリポ(lipo-)は脂質の意。 種類 アポリポタンパク質は、構造やはたらきによりアポリポタンパク質AからEまでの5種に大別される。さらに、それらのいくつかは、アポリポプロテインA-IやC-IIのようにサブクラスに分けられる。 アポリポプロテインA-I(apo A-I) apo A-IはHDLの主要な構成成分であり、HDLの代謝に関与している。apo A-I遺伝子を欠損したマウスでは血中の高密度リポタンパク質(英語版)(HDL)濃度が著しく減少することが知られている。 アポリポプロテインA-II(apo A-II) apo A-IIはHDLの二番目に主要な構成成分であり、HDLの代謝に関与している。マウスにおける老化アミロイドーシスの原因タンパク質としてアミロイド繊維を作る。 アポリポプロテインB-48(apo B-48) 粗面小胞体で合成された後、ゴルジ体へと輸送される過程で、糖鎖が付加されて成熟する。apo B-48の名前は、apo B遺伝子でコードされるタンパク質の内、N末端側の48%で構成されていることに由来する。これは、小腸においてapo Bが合成される際、mRNAが転写後に、その核酸塩基がシトシンからウラシルへと変換され、途中に終止コドンが生成するためである。apo B-48は合成後、カイロミクロンに組み込まれて、小腸からの脂質吸収に必須な役割を果たす。 アポリポプロテインB-100(apo B-100) apo B-100はapo B遺伝子にコードされるタンパク質で、4,536アミノ酸残基よりなる非常に大きな分子である。apo B100は肝臓で合成され、超低密度リポタンパク質(英語版) (VLDL)の構成成分となる。他のアポリポタンパク質と異なり、VLDLとHDLとの間で相互に受け渡しが行われない。apo B-100はVLDLおよび低密度リポタンパク質(英語版) (LDL)に存在し、LDL受容体の主要なリガンドとして働く。 アポリポプロテインC-II(apo C-II) apo C-IIはリポタンパク質が細胞に脂質を受け渡す際に必要な酵素であるリポプロテインリパーゼを活性化するのに必要となる分子である。apo C-IIはカイロミクロン、VLDLが成熟する際に、HDLから受け渡され、それらが末梢への脂質輸送を終えたときHDLに戻される。 アポリポプロテインE(apo E) apo C-IIと同様に、カイロミクロン、VLDLおよびLDLとHDL間で受け渡しと再利用が行われるタンパク質である。apo Eの役割は、細胞にこれらのリポタンパク質が認識されるときのマーカーとなる事である。すなわち、肝臓などにおけるLDL受容体に代表されるリポ脂質に対する受容体のリガンドとなる。 apo EにはE2、E3およびE4の3種の分子種が知られている。それぞれの相違はアミノ酸配列の112番目と158番目にあり、「正常型(野生型)」といわれるapo E3では112番目がシステイン、158番目がアルギニンとなっているが、apo E4では112番目がアルギニン、apo E2では158番目がシステインとなっている。 Apo E2は受容体との親和性が弱く、家族性III型脂質異常症の原因因子である。また、apo E4はアルツハイマー病の危険因子として知られており、現在因果関係が活発に研究されている。アメリカでの調査では、apo Eの遺伝子型ε2、ε3およびε4の出現頻度はそれぞれ8%、78%および14%である。なお、他にapo E1、E5およびE7の存在が報告されているが、出現頻度は極めてまれである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

β-グルコシダーゼβ-グルコシダーゼ(β-glucosidase; EC 3.2.1.21)は糖のβ-グリコシド結合を加水分解する反応を触媒する酵素。β‐D‐グルコシドグルコヒドロラーゼ,アミグダーゼとも呼ばれる[1]。また、β-グリコシド結合を持つ代表的な糖であるセロビオースやゲンチオビオースから、しばしばセロビアーゼ、ゲンチオビアーゼとも呼ばれる。 微生物,高等植物,動物の肝臓・腎臓・小腸粘膜,カタツムリ消化液などに広く分布するが、基質特異性は起源によって異なる[1]。 α-グルコシダーゼ同様、動植物通じて広く存在し、異化代謝に関わっている。アグリコンと糖の結合も分解するが、アグリコンの構造によっては、基質が阻害剤となる場合もある。セルロースの分解に関連する酵素で、β-グルコシダーゼの活性が低いとセロビオースが蓄積し、セルロースの働きを阻害する場合がある。ただし、一般的にはセルラーゼの活性の方が低い。 β-グルコシダーゼの先天性欠損症はゴーシェ病を引き起こす[1]。 出典1. ^ a b c β-グルコシダーゼ、『生物学辞典』、第4版、岩波書店 · IUBMB entry for 3.2.1.21(英語) · BRENDA references for 3.2.1.21 (英語) · PubMed references for 3.2.1.21(英語) · PubMed Central references for 3.2.1.21(英語) · Google Scholar references for 3.2.1.21(英語) 外部リンク· IUBMB entry for 3.2.1.21(英語) · KEGG entry for 3.2.1.21(英語) · BRENDA entry for 3.2.1.21(英語) · NiceZyme view of 3.2.1.21(英語) · EC2PDB: PDB structures for 3.2.1.21(英語) · PRIAM entry for 3.2.1.21(英語) · PUMA2 entry for 3.2.1.21(英語) · IntEnz: Integrated Enzyme entry for 3.2.1.21(英語) · MetaCyc entry for 3.2.1.21(英語) · Atomic-resolution structures of enzymes belonging to this class(英語) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

アミダーゼ アミダーゼ(Amidase、EC 3.5.1.4)は、次の反応を触媒する酵素である。 モノカルボン酸アミド+H2O ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } モノカルボン酸+NH3 つまり、この酵素の基質はモノカルボン酸アミドと水の2種で、生成物はモノカルボン酸とアンモニアである。 この酵素は加水分解酵素の1つで、ペプチド結合とは別の炭素-窒素結合、特に直線的なアミドに作用する。 この酵素の組織名は、アシルアミドアミドヒドロラーゼ(acylamide amidohydrolase)である。別名に、アシルアミダーゼ(Acylamidase)やアシラーゼ(Acylase)、アミドヒドロラーゼ(amidohydrolase)、デアミナーゼ(deaminase)、fatty acylamidase、そして、N-アセチルアミノヒドロラーゼ(N-acetylaminohydrolase)も使われる。この酵素は、尿素回路、フェニルアラニン代謝、トリプトファン代謝、シアノアミノ酸代謝などの代謝経路で活躍している。 3.1 遺伝子オントロジー(GO)コード 構造研究 As of late 2007, two structures have been solved for this class of enzymes, with PDB accession codes 2PLQ and 2UXY. 参考文献 IUBMB entry for 3.5.1.4(英語) BRENDA references for 3.5.1.4 (英語) PubMed references for 3.5.1.4(英語) PubMed Central references for 3.5.1.4(英語) Google Scholar references for 3.5.1.4(英語) Bray HG, James SP, Raffan IM, Ryman BE and Thorpe WV (1949). “The fate of certain organic acids and amides in the rabbit. 7. An amidase of rabbit liver”. Biochem. J. 44: 618–625. Bray HG, James SP, Thorpe WV and Wasdell MR (1950). “The fate of certain organic acids and amides in the rabbit. 11 Further observations on the hydrolysis of amides by tissue extracts”. Biochem. J. 47: 294–299. 外部リンク IUBMB entry for 3.5.1.4(英語) KEGG entry for 3.5.1.4(英語) BRENDA entry for 3.5.1.4(英語) NiceZyme view of 3.5.1.4(英語) EC2PDB: PDB structures for 3.5.1.4(英語) PRIAM entry for 3.5.1.4(英語) PUMA2 entry for 3.5.1.4(英語) IntEnz: Integrated Enzyme entry for 3.5.1.4(英語) MetaCyc entry for 3.5.1.4(英語) Atomic-resolution structures of enzymes belonging to this class(英語) 遺伝子オントロジー(GO)コード EGO entry for GO code 0004040: amidase AMIGO entry for GO code 0004040: amidase |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

アミノアシルtRNA合成酵素アミノアシルtRNA合成酵素 (aminoacyl-tRNA synthetase) とは、特定のアミノ酸 (またはその前駆体) その対応するtRNAにエステル結合させてアミノアシルtRNAを合成する酵素である。英語の略号としてaaRSやARSが用いられる。 アミノアシルtRNAは、リボソームに運ばれてtRNA部分の3塩基からなるアンチコドンが、mRNAのコーディング領域のコドンと対合し、タンパク質合成に用いられる。従って、3塩基のコドンと1アミノ酸の対応づけが行われる場はリボソームであっても、実際にコドンとアミノ酸の対応関係を示す遺伝暗号はaaRSの特異性にもとづいて規定されていることになる。 通常の生物では翻訳に使用されるアミノ酸20種類に対し、それぞれ対応するaaRSをもっている。例えば、アルギニンを認識してアルギニンtRNAにエステル結合する反応を触媒するaaRSはアルギニルtRNA合成酵素 (arginyl-tRNA synthetase) のように表記される。略号はArgRSのようにアミノ酸3文字表記+RSで表される。 起源RNAワールドにおいては、tRNA様のアダプター分子にRNA (リボザイム) がアミノ酸を結合させていたと考えられている。 現在の生物はほとんど共通する遺伝暗号を持っており、プロテインワールドの始原生物がリボザイムをタンパク質に置き換えつつ、アミノ酸とtRNAの対応関係は固定されたまま分子進化したと考えられる。そのため、aaRSは基質特異性を厳密に維持しつつも、最古のタンパク質として多様な進化を遂げている。その結果、3つの生物界 (真核生物、真正細菌、古細菌) の間で一次配列上の特徴が分かれていることが多い。 反応機構主反応aaRSは2段階の反応でATPの加水分解と共役してアミノ酸をtRNAに結合させる。 アミノ酸 + ATP → アミノアシルAMP + PPi (2) アミノアシルAMP-aaRS複合体に適切なtRNAが結合すると、アミノ酸のカルボキシ基がtRNAの3'末端のアデノシン (A76) の2'-または3'-OHとエステル結合を形成し、アデノシン一リン酸 (AMP) が遊離して反応が終結する。 アミノアシルAMP + tRNA → アミノアシルtRNA + AMP まとめると、アミノ酸 + ATP + tRNA → アミノアシルtRNA + AMP + PPi という反応式になる。 校正機構タンパク質合成に用いられるアミノ酸の中には、側鎖の大きさが似たアミノ酸が多く、単純にaaRS基質結合部位の形状を対応するアミノ酸をちょうど受け入れる形状にするだけでは十分な選択性が確保されない場合がある。この場合、本来特定のコドンに対応するアミノ酸ではないアミノ酸に翻訳されたタンパク質が一定割合で作られることになり、生物の生存に不都合である。 そこで、tRNAに本来とは異なるアミノ酸が結合 (ミスチャージ) した場合に、そのアミノアシルtRNAを加水分解する機構 (校正機構、editing) を有するaaRSが存在する。校正反応は多くの場合基質結合部位とは独立したドメイン (校正ドメイン) に加水分解に働く別の結合部位 (ミスチャージしたアミノ酸の側鎖と親和性が高い) で行われる。校正ドメインが別のポリペプチド鎖としてコードされている例も存在する。 分類aaRSは大きく2つのクラスに分けられる。それぞれのクラスはさらにIa、Ib、IcおよびIIa、IIb、IIcに分けられる。 クラスI

クラスII

アミノアシルtRNA合成酵素と遺伝暗号の拡張遺伝暗号の拡張の始まり始原生物が獲得した遺伝暗号に基づき、通常生物は20種類のアミノ酸 (標準アミノ酸) を翻訳で用いることができる。しかし、化学的に20種類以外のアミノ酸 (非天然型アミノ酸) をエステル結合したtRNAを試験管内翻訳系に加えると、リボソームは非天然型アミノ酸をタンパク質合成に使用し、tRNAのアンチコドンに対応するコドンに非天然型アミノ酸が対応付けられることが知られていた。このことから、既存のコドンに非天然型アミノ酸を対応付ける研究が行われるようになり、遺伝暗号の拡張 (Expansion of genetic code) と呼ばれるようになった。 遺伝暗号の拡張におけるaaRSの使用aaRSはアミノ酸とコドンの対応づけを行う酵素であるため、遺伝暗号の拡張のためにaaRSの基質特異性の改変を行うことが行われた。 一方、スクリプス研究所のピーター・シュルツらは2001年に同様の発想のもと、古細菌のチロシルtRNA合成酵素 (TyrRS) とアンバーサプレッサーtRNATyrを大腸菌内に導入し、大腸菌を用いた大規模スクリーニング法によって、古細菌TyrRSの基質特異性をO-メチルチロシンに高度に特異的なものにすることに成功した。これにより、その大腸菌の遺伝暗号はアンバーコドンにO-メチルチロシンが対応する遺伝暗号へと拡張したこととなる。 このスクリーニング法を用いることで、TyrRS変異体の中から種々の非天然型アミノ酸を特異的に認識するaaRSが選択され、一気にアミノ酸側から見た遺伝暗号の拡張が進んだ。 現在までの広がりさらに多くのaaRS-tRNAの組み合わせが同様の方法で遺伝暗号の拡張に用いることができることがわかっていった。特に近年では、ある古細菌で「22番目のアミノ酸」のピロリジンを認識し、アンバーコドンに対応するtRNAに結合させるピロリジルtRNA合成酵素 (PylRS) の基質認識が厳密でなく拡張容易なことを利用して、アセチルリジンやメチルリジンなど、生物の翻訳後修飾で生み出される側鎖を含む多くのアミノ酸の導入に成功している。その結果、遺伝暗号の拡張は従来の20種類のアミノ酸だけではできなかった細かなタンパク質の構造のチューニングや翻訳後修飾の遺伝子コード化など、実用性を増すこととなった。 関連項目リガーゼ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

アミラーゼアミラーゼ (amylase)とはジ(ヂ)アスターゼとも称される、膵液や唾液に含まれる消化酵素。グリコシド結合を加水分解することでデンプン(ラテン語"amylum")中のアミロースやアミロペクチンを、単糖類であるブドウ糖や二糖類であるマルトースおよびオリゴ糖に変換する酵素群である。 概要アミラーゼは1833年、フランスの生化学者、アンセルム・ペイアン (Anselme Payen) とジャン・ペルソー (Jean F. Persoz) が大麦の芽から取り出し、「切り離す」を意味するギリシア語の “διαστασις” より「ジ(ヂ)アスターゼ」と命名された。これが酵素の初めての単離である。 アミラーゼは消化酵素であり、デンプンやグリコーゲンを分解する。体内では主に、膵臓、耳下腺(唾液腺)から分泌され、またダイコンやカブ、ヤマイモにも多く含まれている。胃腸薬、消化剤として市販もされ、胃もたれや胸焼けの治療、防止に服用されている。 日本の製薬会社三共の事実上の創業者である高峰譲吉は、麹菌からジアスターゼを抽出し、自身の名の「タカ」を冠してタカジアスターゼと命名して1894年(明治27年)に特許を申請した[1]。高峰のジアスターゼ(アミラーゼ)の抽出成功は古くから餅を食べるとき大根おろしをつけて食べると胃がもたれないと言う事が大きなヒントとなったとも伝えられる。 夏目漱石の作品『吾輩は猫である』には、佐伯矩が発見した大根ジアスターゼについてと思われる新聞記事やタカジアスターゼを常用する人物が描写されて[2]、消化を促進するという機能が広く知られ用いられた様子がわかる。[3]。 現在、正式な物質名はアミラーゼであるが、旧名であるジアスターゼも医薬品/化学薬品の『タカジアスターゼ』として使用されている。 日本では現在も第一三共の医療用医薬品として「タカヂアスターゼ末」として薬局に卸されている(主に解熱鎮痛剤や整腸剤など他の散剤と混合して使うが、処方箋医薬品ではないため零売が可能)。また、第一三共ヘルスケアから一般用医薬品(胃腸薬)の「新タカヂア錠」と「第一三共胃腸薬」シリーズにタカヂアスターゼNとして配合されている。アメリカではパーク・デイビス(現:ファイザー)から市販されていない。 異性体α-アミラーゼ[4]、β-アミラーゼ[5]、グルコアミラーゼ[6]やイソアミラーゼ[7]がある。 α-アミラーゼ

α-アミラーゼは別名を1,4-α-D-グルカングルカノヒドロラーゼ、グリコゲナーゼといい、デンプンやグリコーゲンのα-1,4-結合を不規則に切断し、多糖ないしマルトース、オリゴ糖を生み出す酵素である。 β-アミラーゼ

β-アミラーゼは別名を1,4-α-D-グルカングルカノマルトヒドロラーゼ、グリコゲナーゼあるいはサッカロゲンアミラーゼといい、デンプンやグリコーゲンをマルトース(麦芽糖)に分解する。植物や微生物ではよく見られるが、動物からは見つかっていない。糖鎖の非還元末端から二つ目のα-1,4-グリコシド結合をエキソ型で逐次分解してマルトースを産生する。直鎖型のアミロースに対する分解効率は高い。一方、アミロペクチンに対してはα-1,6-グリコシド結合をしている分枝部で反応が停止し、マルトースとともにβリミットデキストリンが生成される。 グルコアミラーゼ

グルコアミラーゼは正式名称がグルカン1,4-α-グルコシダーゼといい、1,4-α-D-グルカングルコヒドロラーゼ、エキソ1,4-α-グルコシダーゼ、γ-アミラーゼ、リソソーマルα-グルコシダーゼあるいはアミログルコシダーゼを別名とする。糖鎖の非還元末端のα-1,4-結合をエキソ型に加水分解してブドウ糖1分子を産生する。α-1,6-結合も切断するものも知られている。 イソアミラーゼ詳細は「イソアミラーゼ」を参照 イソアミラーゼはアミロペクチンやグリコーゲン中のα-1,6-グリコシド結合を切断して直鎖のデキストリンやアミロースを生産する。ただし、プルランを分解できない。分枝部を切断するため、枝切り酵素や脱分枝酵素とも呼ばれる。 利用アミラーゼは、植物では果実の成熟や穀物の発芽の間に合成される。穀物酒や酢、水あめなどの伝統的な製法ではデンプンの糖化に麦芽に含まれるアミラーゼが用いられる。 微生物の分泌するアミラーゼは工業的に大量に生産され、製糖、食品加工、胃腸薬、衣料製造、洗剤等に利用されている。工業的にアミラーゼを生産する微生物としてはアスペルギルス・オリゼーや枯草菌が知られている。 尿中や血中のアミラーゼは、膵臓疾患や唾液腺疾患の診断に使われる。 ヒトアミラーゼヒトのアミラーゼには以下のものがある。

マクロアミラーゼ血症医療においてアミラーゼ高値を呈していることは、必ずしも膵疾患(特に急性・慢性膵炎)、唾液腺疾患を意味しない。疾患を合併しない代表的なものとしてマクロアミラーゼ血症がある。これはアミラーゼと免疫グロブリンが複合体を形成し、血清アミラーゼを測定すると高値を呈するもので、臓器障害を意味しない。 脚注

関連項目 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DNAグリコシラーゼウラシルDNAグリコシラーゼの構造。 DNAグリコシラーゼ(DNA glycosylase、EC 3.2.2.3)は、DNAのN-グリコシド結合を加水分解する酵素の総称で、塩基除去修復において傷害のある塩基をDNAから取り除く役割を担う。チミンDNAグルコシラーゼ英語版、ウラシルDNAグルコシラーゼ英語版、オキソグアニングルコシラーゼ英語版など、傷害塩基の種類によってさまざまなものが存在する。反応の結果生じた塩基の無い部位(AP site)は、APエンドヌクレアーゼ、DNAリガーゼ等の塩基除去修復経路の下流の酵素によって処理される。 ウラシルDNAグルコシラーゼは、PCR産物間のコンタミネーションの防止のためにも使われている[1]。この他、ヒトの解糖系での反応を触媒する酵素の1つで、4量体で活性を示すグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼの単量体が、ヒトのウラシルDNAグルコシラーゼと同じ物であることが判明した[2]。 出典2. ^ 『A human nuclear uracil DNA glycosylase is the 37-kDa subunit of glyceroaldehyde-3-phospholate dehydrogenase.』 参考文献· IUBMB entry for 3.2.2.3(英語) · BRENDA references for 3.2.2.3 (英語) · PubMed references for 3.2.2.3(英語) · PubMed Central references for 3.2.2.3(英語) · Google Scholar references for 3.2.2.3(英語) 関連項目· 加水分解酵素 外部リンク]· IUBMB entry for 3.2.2.3(英語) · KEGG entry for 3.2.2.3(英語) · BRENDA entry for 3.2.2.3(英語) · NiceZyme view of 3.2.2.3(英語) · EC2PDB: PDB structures for 3.2.2.3(英語) · PRIAM entry for 3.2.2.3(英語) · PUMA2 entry for 3.2.2.3(英語) · IntEnz: Integrated Enzyme entry for 3.2.2.3(英語) · MetaCyc entry for 3.2.2.3(英語) · Atomic-resolution structures of enzymes belonging to this class(英語) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

アロステリック効果アロステリック効果(アロステリックこうか)とは、タンパク質の機能が他の化合物(制御物質、エフェクター)によって調節されることを言う。主に酵素反応に関して用いられる用語であるが、近年、Gタンパク質共役受容体 (GPCR) を中心とする受容体タンパク質の活性化制御において、アロステリック効果を示す化学物質 (アロステリックモジュレーター) の存在が知られるようになってきた。 アロステリー(allostery、その形容詞がアロステリックallosteric)という言葉は、ギリシア語で「別の」を意味するallosと「形」を意味するstereosから来ている。これは、一般にアロステリックタンパク質のエフェクターが基質と大きく異なる構造をしていることによる。このことから、制御中心が活性中心から離れた場所にあると考えられたのである。 しかし下記のヘモグロビンにおける酸素分子のように、同じ分子がエフェクターかつ基質となる例もあり、アロステリック効果は一般にヘモグロビンのようなオリゴマー構造でモデル化することができる(「アロステリック制御のモデル」の項参照)。 このため、アロステリック効果は タンパク質と化合物が一対多の複合体を形成する際に、前の段階の複合体形成によって次以降の複合体形成反応が促進・抑制されること、あるいはその複合体による反応が加速・減速されること。 と拡張定義されることも多い。 アロステリック制御アロステリック効果により主に酵素や受容体などのタンパク質の機能が制御される現象をアロステリック制御と呼ぶ。 酵素の場合、酵素の活性中心以外の部分(アロステリック部位)に対してエフェクター分子(反応に関係する物質でもそうでなくてもよい。)が会合して酵素のコンフォメーションが変化し、酵素の触媒活性や複合体形成反応の平衡定数が増減することを表す。 酵素の活性を促進するエフェクターはアロステリック・アクティベーターと呼ばれ、逆にタンパク質の活性を抑制するエフェクターはアロステリック・インヒビターと呼ばれる。アロステリック制御はフィードバック調節の一つの例である。 受容体の場合、内因性アゴニストのアゴニスト活性を促進するアロステリック部位に結合するリガンドはポジティブアロステリックモジュレーター (Positive Allosteric Modulator, PAM) と呼ばれ、逆にアゴニスト活性を抑制するアロステリックリガンドはネガティブアロステリックモジュレーター (Negative Allosteric Modulator, NAM) と呼ばれる。アロステリック部位に結合するだけで内因性アゴニストの活性に影響を与えないリガンドはサイレントアロステリックモジュレーター (Silent Allosteric Modulator, SAM) 、もしくはニュートラルアロステリックリガンド (Neutral Allosteric Ligand, NAL) と呼ばれる。 例血液中のヘモグロビンは酸素と結合する鉄中心を持つヘムを四つ持ち、各々の酸素との結合には一定の平衡定数が存在する。しかし、ヘモグロビン中の一つのヘムが酸素と結合を作るとヘモグロビン全体の構造が変化し、他のヘムと酸素との結合が促進される。すなわち、酸素濃度の高い所では単独のヘムよりも効率的に酸素を取り入れることができる。一方で、細胞中のミオグロビンのそれぞれのヘムにはヘモグロビンのような協同効果は無いので、酸素との結合生成反応は酸素濃度に一次で比例するだけである。この結果、ヘモグロビンは酸素の多い肺では酸素を吸収し、酸素の少ない各細胞では酸素を放出することができるのである。 アロステリック制御のモデル多くのアロステリック効果はジャック・モノー、ワイマン、ジャン・ピエール・シャンジューの唱える協奏モデルと、モノー・ワイマン・シャンジューモデルとダニエル・コシュランド、ネメシー、フィルマーの提唱する逐次モデルの両方で説明できる。どちらの説でも酵素サブユニットは緊張(T状態)か弛緩(R状態)のどちらかの状態にあると仮定し、弛緩状態のサブユニットは緊張状態のサブユニットよりも基質に結合しやすいとしている。二つのモデルは、サブユニット同士の関係と、両方の状態に至る前の状態に関する仮定の面で異なっている。 協奏モデルアロステリックに関する協奏モデルは対称モデルともモノー・ワイマン・シャンジュー (MWC) モデルとも呼ばれるが、一つのサブユニットの構造変化が他のサブユニットに影響を与えると仮定している。つまり、全てのサブユニットが同じコンフォメーションを取る。このモデルはリガンドがなくても成り立ち、T状態とR状態のコンフォメーションが均衡を保っている。一個のリガンド(もしくはアロステリックエフェクター)がアロステリック部位に結合すると、均衡はR状態もしくはT状態に移行する。 逐次モデルアロステリック制御の逐次モデルでは、一つのサブユニットのコンフォメーション変化が他のサブユニットに同様の変化を引き起こすとは考えない。つまり全てのサブユニットが同じコンフォメーションをとっている必要はない。さらに逐次モデルでは、基質分子が誘導適合モデルによって結合するとしている。一般的には、サブユニットがランダムに基質分子と衝突した時、活性中心が基質を包み込まなければならない。この誘導適合はサブユニットをT状態からR状態に移行させるが、近接サブユニットの構造を変化させることはない。その代わり、一つのサブユニットに基質が結合すると他のサブユニットの結合部位も基質に結合しやすいように徐々に構造を変えていく。要約すると、

アロステリック促進酸素分子がヘモグロビンに結合する時のように、アロステリック促進はリガンドの結合が基質分子と他の結合サイトの反応性を高める現象である。ヘモグロビンの例では、酸素は基質であると同時にエフェクターとして、効率的に働いている。アロステリックサイトは、隣のサブユニットの結合部位である。一つのサブユニットに酸素が結合すると、構造が変化し、残りの結合部位の酸素親和性を高める。 アロステリック抑制アロステリック抑制は、リガンドの結合によって結合部位の基質親和性が低下する現象である。例としては、2,3-ビスホスホグリセリン酸がヘモグロビンのアロステリック部位に結合すると、他の全てのサブユニットの酸素への親和性が低下する。 代謝系の生産物が、その系の中間反応を触媒する酵素の活性を抑制する場合、負のフィードバック制御の生体内における例であるとみなせるため、フィードバック阻害と呼ばれる。 エフェクターのタイプ多くのアロステリックタンパク質は自身の基質によって調節される。これらはホモトロピックアロステリック分子と呼ばれ、多くはアロステリック促進を示す。非基質の制御分子はヘテロトロピックアロステリック分子と呼ばれ、促進作用を示すものも抑制作用を示すものもある。自身の基質と非基質分子の両方で調節されるアロステリックタンパク質もある。このようなタンパク質はホモトロピック作用もヘテロトロピック作用も受ける。 関連項目

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

い イーディー=ホフステー図=ホフステー図(イーディー=ホフステーず、英: Eadie–Hofstee diagram)は、反応速度を反応速度と基質濃度の比の関数としてプロットする酵素反応速度論のグラフ表現である。ウルフ=イーディー=アウグスティンソン=ホフステープロット(Woolf–Eadie–Augustinsson–Hofstee plot)あるいはイーディー=アウグスティンソンプロットとも呼ばれる。

上式において、 これはミカエリス・メンテン式から以下のように導くことができる。 逆数を取り、 変形すると、

vをv/[S] に対してプロットすると、y切片としてVmax、x切片としてVmax/Km、負の傾きとしてKmが得られる。 ミカエリス・メンテン式を線型化するその他の手法と同様に、ヘインズ=ウルフプロットはKmやVmaxのような重要な反応速度論的パラメータを迅速に決定するために歴史的に使用されていたが、はるかに正確である非線型回帰手法に取って代わられている。ヘインズ=ウルフプロットはラインウィーバー=バークプロットよりも間違いが発生しやすいデータに対してより頑健である。これは、ヘインズ=ウルフプロットではいかなる範囲の基質濃度あるいは反応速度におけるデータ点も同等に重視するためである(ラインウィーバー=バークプロットはこのような点に対して不均等に重み付けをする)。どちらのプロットもデータをグラフを使って示す方法としては引き続き有用である。 ヘインズ=ウルフプロットの1つの欠点は、縦座標と横座標のどちらも独立変数を表わさない点である(どちらも反応速度に依存している)。そのため、全ての実験誤差がどちらの軸にも表われる。また、実験誤差あるいは不確かさが不均等に伝播し横座標の至るところでより大きくなり、それによってより小さなv/[S] の値により重視することになる。ゆえに、線型回帰の適合度の典型的な指標である相関係数Rを適用できない。 参考文献

関連項目 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

EC番号EC番号(酵素番号、Enzyme Commission numbers)は酵素を整理すべく反応形式に従ってECに続く4組の数字で表したもの。 国際生化学連合(現在の国際生化学分子生物学連合)の酵素委員会によって1961年に作られた。 分類と命名法EC番号は酵素の系統的分類と関係が深い。また分類基準に共通項が存在するため、系統的命名法とEC番号とは少なからず対応関係を見出すことができる。 EC番号の分類基準は酵素の特性である反応特異性と基質特異性の違いにより区分されている。言い換えると、酵素反応の種類(反応特異性の違いを意味する)と基質の種類(基質特異性の違いを意味する)とで分類した番号である。 最初の数字が1であれば酸化還元酵素(オキシドレダクターゼ)で、2であれば転移酵素(トランスフェラーゼ)、3であれば、加水分解酵素(ヒドロラーゼ)、4であれば除去付加酵素(リアーゼ)、5であれば異性化酵素(イソメラーゼ)、6であれば合成酵素(リガーゼ、エピメラーゼ、ムターゼ、ラセマーゼ)となる。 さらに細かい反応特異性の違いや基質の違いにより番号が割り振られてゆく。分類は階層的でありECの接頭辞にピリオドで区切った続けた4個の番号 "EC X.X.X.X"(Xは数字)による表記がなされる。反応物質が二つ以上あるときはコロンで結ぶ場合もある。

全ての酵素についてこの番号が割り振られており、現在約 3,000 種類ほどの反応が見つかっている。またある活性を担う酵素が他の活性を有することも多く、ATPアーゼなどはATP加水分解反応のほかにタンパク質の加水分解反応への活性も持っている。 またEC番号は酵素を特定するのではなく、同じ基質に同じ反応で作用する酵素グループに対してEC番号が割り当てられることになる。つまりアイソザイムは同じEC番号を持つ。 命名法酵素の名前は国際生化学連合の酵素委員会によって命名される際に、同時にEC番号が与えられる。酵素の名称には「常用名」と「系統名」が付される。常用名と系統名の違いについて例をあげながら説明する: (例)次の酵素は全く同じ酵素(EC番号=EC 1.1.1.1)

系統名は、基質分子の名称(複数の場合は併記)と反応の名称を連結して命名される。系統名における反応の名称には規制があり、原則とし下記のいずれかが使用される: 常用名も、基本的には系統名と同じ規則で命名されるが、基質の一部を省略して短縮されたりしている。また、命名規則に従わない酵素も多く、DNAポリメラーゼなどはそのひとつである。 古くに発見され命名された酵素については、上述の規則ではなく当時の名称がそのまま使用されている。 などがこれにあたる。 以下に、EC番号と区分の対応を示す。 EC 1.-(酸化還元酵素)記事酸化還元酵素に詳しい

外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

EC5050%効果濃度 (EC50)または半数効果濃度とは、薬物や抗体などが最低値からの最大反応の50%を示す濃度のことを指す[1]。 EC50は元来英語の"half maximal (50%) effective concentration"の略語であるが、現在ではEC50の表記の方が一般的である。 EC50は特に血中における50%効果濃度を指すこともある。この場合、投与量としてはED50(50%効果用量、半数効果用量)を用いる。 EC50は一般に医薬品の有効度を示すために用いられる。 効果の程度が連続的に計測できるような(例えば、心拍数に影響を及ぼすような)薬剤の用量反応曲線のEC50は、最大反応の50%の反応強度を示す化合物の濃度を表している [2]。 一方、効果が現れるか現れないかでのみ評価できる薬剤(例えば抗てんかん薬)の用量反応曲線のEC50は、試験された母集団のうち50%の個体が反応を示す化合物の濃度を表している [3]。 EC50は薬物の阻害能の尺度であるIC50とも関連している。競合結合評価と機能的アンタゴニスト評価のためにはIC50が用量反応曲線の最も一般的な集約尺度であり、アゴニスト/促進剤評価にはEC50が最も一般的である [4]。 用量反応曲線は通常、少しの濃度の変化に対して効果が急に立ち上がりやがて効果の増加が遅くなってゆく、いわゆるシグモイド曲線の形状を成す。濃度の増加に対して効果の増加が遅くなる点(変曲点)がIC50である。測定値に対して最適な近似曲線を数学的に導くことでIC50が求められる。 曲線回帰EC50を求めるための回帰曲線は薬剤の濃度(X)と効果の度合い(Y)の関数として以下のように表される。 Y = A + B − A 1 + ( X E C 50

) C {\displaystyle Y=A+{\frac {B-A}{1+({\frac {X}{EC_{50}}})^{C}}}} ここでAは測定値の最小値、Bは測定値の最大値、ヒル係数Cは勾配の最大値の絶対値を表す。 関連項目· 用量反応関係 · IC50 · 治療指数 脚注1. ^ Introducing doseresponse curves, Graphpad Software 2. ^ EC50 definition 3. ^ definition of EC50 for quantal dose response curve 4. ^ Assay Operations for SAR SupportNIH Chemical Genomics Center 外部リンク |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

イソプレン合成酵素

酵素の基質はジメチルアリル二リン酸であり、2つの生成物はイソプレンおよび二リン酸である。 この酵素はリアーゼファミリー、具体的にはリン酸エステルに作用する炭素-酸素リアーゼに属する。本酵素群の系統名はdimethylallyl-diphosphate diphosphate-lyase (isoprene-forming)である。一般的にはISPC、ISPSの略称が使われる。 推薦文献 Silver GM, Fall R (1991). “Enzymatic Synthesis of Isoprene from Dimethylallyl Diphosphate in Aspen Leaf Extracts”. Plant. Physiol. 97 (4): 1588–1591. doi:10.1104/pp.97.4.1588. PMC 1081206. PMID 16668590. Silver GM, Fall R (1995). “Characterization of aspen isoprene synthase, an enzyme responsible for leaf isoprene emission to the atmosphere”. J. Biol. Chem. 270 (22): 13010–6. doi:10.1074/jbc.270.22.13010. PMID 7768893. Wildermuth MC, Fall R (1996). “Light-Dependent Isoprene Emission (Characterization of a Thylakoid-Bound Isoprene Synthase in Salix discolor Chloroplasts)”. Plant. Physiol. 112 (1): 171–182. PMC 157936. PMID 12226383. Schnitzler JP, Arenz R, Steinbrecher R and Lehming A (1996). “Characterization of an isoprene synthase from leaves of Quercus petraea”. Bot. Acta 109: 216–221. Miller B, Oschinski C, Zimmer W (2001). “First isolation of an isoprene synthase gene from poplar and successful expression of the gene in Escherichia coli”. Planta. 213 (3): 483–7. doi:10.1007/s004250100557. PMID 11506373. Sivy TL, Shirk MC, Fall R (2002). “Isoprene synthase activity parallels fluctuations of isoprene release during growth of Bacillus subtilis”. Biochem. Biophys. Res. Commun. 294 (1): 71–5. doi:10.1016/S0006-291X(02)00435-7. PMID 12054742. Sasaki K, Ohara K, Yazaki K (2005). “Gene expression and characterization of isoprene synthase from Populus alba”. FEBS. Lett. 579 (11): 2514–8. doi:10.1016/j.febslet.2005.03.066. PMID 15848197. Schnitzler JP, Zimmer I, Bachl A, Arend M, Fromm J, Fischbach RJ (2005). “Biochemical properties of isoprene synthase in poplar (Populus x canescens)”. Planta. 222 (5): 777–86. doi:10.1007/s00425-005-0022-1. PMID 16052321. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

逸脱酵素 逸脱酵素(いつだつこうそ)とは、本来細胞内で働いている酵素が何らかの理由で血液中に流出したものである。 流出する理由としては、細胞自体の破壊、もしくは細胞膜の透過性亢進などで、多くの場合は組織障害に由来している。 臨床上、逸脱酵素の血中濃度を測定することで臓器がダメージを受けていないかを推測することが可能で、臨床検査の一環として頻繁に行われている。 また、一部の酵素は単に組織障害の指標となるだけでなく、それ自体が全身に障害を与える危険性を持っている。アミラーゼやリパーゼなどの、膵臓から逸脱する消化酵素がその代表である。 主な逸脱酵素[編集] AST(GOT) - ALT(GPT) - LDH - ALP - γ-GTP CK(CPK) - アミラーゼ - リパーゼ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

インテグラーゼ インテグラーゼ(英: integrase)とはレトロウイルス(HIVを含む)により産生される酵素であり、感染細胞のDNAにレトロウイルスの遺伝物質を取り込ませることを可能にする。インテグラーゼは二本鎖DNAに組み込まれたウイルス(プロウイルス)によっても同じ目的のために産生される。 インテグラーゼはプレインテグレーション複合体(PIC)の重要な要素の1つである。 外部リンク Integrases - MeSH、米国国立医学図書館、生命科学用語シソーラス (英語サイト) http://discover.nci.nih.gov/pommier/IntegraseBookFull.pdf |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

サッカラーゼサッカラーゼ(saccharase)とは、スクロースをフルクトースとグルコースとに加水分解する酵素の一つである。IUPAC-IUB系統名はβ-D-フルクトフラノシダーゼ(E.C. 3.2.1.26)で別名としてインベルターゼあるいはインバーターゼ[1](invertase)、インベルチン(invertin)とも呼ばれる。この酵素によって生じたフルクトースとグルコースの混合物は転化糖と呼ばれる。 サッカラーゼはスクロースのフルクトースを認識して加水分解するのに対して、スクラーゼはグルコース側から分解する。したがって両者はスクロースを分解するが異なる酵素として認識されている。そして、サッカラーゼはスクロース以外にもラフィノースやスタキオース、フルクトオリゴ糖など、末端にフルクトフラノシド残基を含むオリゴ糖を基質とすることができ、中にはフルクトフラノシド残基を他の糖に転移させる活性を有する酵素も存在する。 サッカラーゼは、微生物、植物に広く分布しており、産業には細菌や酵母由来のものが利用されている。 CAZyにおける分類では、糖質加水分解酵素ファミリー32、68、100の3つのファミリーにわたって分類されている。 出典1. ^ NAID 110006453590 参考文献· 長倉三郎 ほか(編)「サッカラーゼ」『岩波理化学辞典』第5版 CD-ROM版、岩波書店、1998年。 関連項目· スクラーゼ · 転化糖 外部リンク· サッカラーゼ RCSC PDB(英語) サッカラーゼサッカラーゼ(saccharase)とは、スクロースをフルクトースとグルコースとに加水分解する酵素の一つである。IUPAC-IUB系統名はβ-D-フルクトフラノシダーゼ(E.C. 3.2.1.26)で別名としてインベルターゼあるいはインバーターゼ[1](invertase)、インベルチン(invertin)とも呼ばれる。この酵素によって生じたフルクトースとグルコースの混合物は転化糖と呼ばれる。 サッカラーゼはスクロースのフルクトースを認識して加水分解するのに対して、スクラーゼはグルコース側から分解する。したがって両者はスクロースを分解するが異なる酵素として認識されている。そして、サッカラーゼはスクロース以外にもラフィノースやスタキオース、フルクトオリゴ糖など、末端にフルクトフラノシド残基を含むオリゴ糖を基質とすることができ、中にはフルクトフラノシド残基を他の糖に転移させる活性を有する酵素も存在する。 サッカラーゼは、微生物、植物に広く分布しており、産業には細菌や酵母由来のものが利用されている。 CAZyにおける分類では、糖質加水分解酵素ファミリー32、68、100の3つのファミリーにわたって分類されている。 出典1. ^ NAID 110006453590 · スクラーゼ · 転化糖 外部リンク]· サッカラーゼ RCSC PDB(英語) カテゴリ: · EC 3.2.1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

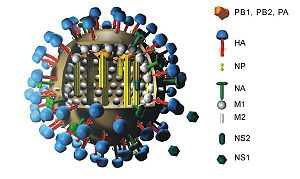

う ウイルス・ノイラミニダーゼ

インフルエンザウイルスの構造。ノイラミニダーゼは NA でヘマグルチニンは HA で示されている ウイルス・ノイラミニダーゼ (英: viral neuraminidase) は、インフルエンザウイルスの表面に存在するノイラミニダーゼの一種であり、宿主細胞内で産生された複製ウイルスの、細胞からの遊離を可能にする。ノイラミニダーゼは一般にシアル酸類を糖タンパク質から切断する酵素であり、インフルエンザウイルスの自己複製プロセスにおいて必要とされる。 インフルエンザウイルスが感染する際、ウイルスの表面にあるヘマグルチニン (シアル酸類に結合する分子) を使って宿主細胞に吸着する。シアル酸類は、宿主細胞の糖タンパク質に広く見出される糖 (9炭糖)であり、ウイルスはこの分子グループを悪用して宿主細胞に結合する。宿主細胞からウイルスが遊離されるためには、ノイラミニダーゼが酵素として特異的に、ヘマグルチニンが結合する宿主の糖タンパク質のシアル酸を切断しなければならない[2]。インフルエンザの自己複製プロセスの不可欠なパートとして、ノイラミニダーゼの機能をノイラミニダーゼ阻害剤でブロックすることは、インフルエンザ治療の有効な方法である。 ムンプスウイルス(流行性耳下腺炎の病原体)およびヒトパラインフルエンザウイルスを含むいくつかのウイルス群においては、ヘマグルチニン-ノイラミニダーゼタンパク質1つで、ノイラミニダーゼとヘマグルチニンの両方の機能を果たしている。

機能インフルエンザウイルスの自己複製。ステップ 6と7で、ノイラミニダーゼとヘマグルチニンと宿主細胞の細胞膜が結合してウイルスを包む膜であるエンベロープを構成し、これが個々の複製ウイルス本体を包み込みながら「出芽」して宿主細胞から遊離される様子を示している。 この酵素は、複製されたインフルエンザウイルスの宿主細胞からの遊離を促進する。インフルエンザウイルスのエンベロープはヘマグルチニンとノイラミニダーゼという2種類の糖タンパク質を持つ。ヘマグルチニンはウイルスが宿主に感染する場合に必要であるが、宿主内で複製されたウイルスが出芽により遊離される際には、複製されたウイルスが宿主細胞の表面にあるシアル酸に、それ自身のヘマグルチニンで結合したままとなり、遊離が阻害される。ウイルス・ノイラミニダーゼは、宿主細胞の表面にある糖タンパク質からシアル酸残基を切断して、ヘマグルチニンと宿主細胞の糖タンパク質との結合を切り離し、子孫ウイルスを遊離させ、宿主周辺の非感染細胞への感染を可能にする[3]。また、ノイラミニダーゼは、ウイルス表面にある糖タンパク質のシアル酸残基を切断することで、ウイルス同士が凝集することも防いでいる。 ノイラミニダーゼ阻害剤]ノイラミニダーゼは、「構造に基づく酵素阻害剤の設計プログラム」のターゲットにされて来た。このプログラムは、ザナミビル (リレンザ) および オセルタミビル (タミフル)という2種類の薬剤の開発という成果を上げている。ノイラミニダーゼ阻害剤の投与は、症状のひどさを緩和し、ウイルスの蔓延を抑える治療法である。ザナミビルの投与は吸入により、オセルタミビルの投与は経口により行なわれる。2010年1月に日本において製造販売承認を取得したペラミビル(ラピアクタ)は注射(点滴静注)[4]により投与される。世界に先駆けて日本で、2010年10月に純国産の吸入ノイラミニダーゼ阻害薬であるラニナミビル製剤「イナビル®吸入粉末剤20mg」が発売された。 ノイラミターゼ阻害剤耐性2005年2月27日に、14歳のベトナム人の少女が、インフルエンザの治療で使用されているオセルタミビルに対して耐性を持つ H5N1 インフルエンザウイルスの変異株に感染していたことが報告されている[5] 。彼女は予防的な投与 (75 mg 1日1回) を受けていたのであるが、この治療法に対する感受性が無かったのである。鳥類による媒介でインフルエンザの世界的流行の脅威が高まる中で、科学者達はタミフル治療への耐性の発生原因の探索を開始し、耐性ウイルスのノイラミニダーゼの274番目のアミノ酸が通常のヒスチジンからチロシンに置き変わっていたことが原因であったことを突き止めている。この変異はザナミビルとラニナミビルに対しては耐性を獲得しないことが判明している。 インフルエンザの変異株は突然変異により継続的に出現することから、薬剤耐性の原因である、ノイラミニダーゼのサブタイプの決定を、科学者達が迅速かつ効果的に行なうことが、特定の種類のインフルエンザ変異株と闘うためには不可欠である。 基質特異性理想的には、インフルエンザのウイルス・ノイラミニダーゼ (NA) は、ヘマグルチニン (HA) のレセプター(糖タンパク質)と同じタイプのレセプターにのみ作用すべきであるが、これが常に実現するわけではない。NA と HA の基質特異性に強い一致が無い場合に、ウイルスがいったいどうやって切り抜けているのかは全く不明である。 エキソ型(exo)とエンド型(endo)ノイラミニダーゼ酵素群はエキソ型(exo)またはエンド型(endo)のグリコシダーゼ 活性を持つことができる。これは EC 3.2.1.29 (endo-neuraminidase) [6] および EC 3.2.1.18 (exo-neuraminidases)[7]で分類されている。一般に哺乳類のシアル酸残基は、グリカン複合体の終端部に位置し、ウイルス・ノイラミニダーゼはエキソ型グリコシダーゼであり、これらの終端の残基を自分達の基質と認識して作用する(グリコシダーゼ#分類を参照)。 脚注1. ^ Varghese JN, McKimm-Breschkin JL, Caldwell JB, Kortt AA, Colman PM (November 1992), “The structure of the complex between influenza virus neuraminidase and sialic acid, the viral receptor”, Proteins 14 (3): 327–32, doi:10.1002/prot.340140302, PMID 1438172 2. ^ Huang IC, Li W, Sui J, Marasco W, Choe H, Farzan M (May 2008), “Influenza A virus neuraminidase limits viral superinfection”, J. Virol. 82 (10): 4834–43, doi:10.1128/JVI.00079-08, PMC 2346733, PMID 18321971 3. ^ 河岡義裕・堀本研子 『インフルエンザパンデミック』 講談社〈ブルーバックス〉、2009年、51頁。 4. ^ “抗インフルエンザウイルス剤「ラピアクタ点滴用バッグ300mg」および「ラピアクタ点滴用バイアル150mg」の製造販売承認取得について” (PDF) (プレスリリース), 塩野義製薬, (2010年1月13日) 2010年12月24日閲覧。 5. ^ USATODAY.com - Vietnamese girl's bird flu infection resistant to Tamiflu 6. ^ EC 3.2.1.129 7. ^ EC 3.2.1.18 外部リンク

関連項目 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DNAグリコシラーゼウラシルDNAグリコシラーゼの構造。 DNAグリコシラーゼ(DNA glycosylase、EC 3.2.2.3)は、DNAのN-グリコシド結合を加水分解する酵素の総称で、塩基除去修復において傷害のある塩基をDNAから取り除く役割を担う。チミンDNAグルコシラーゼ英語版、ウラシルDNAグルコシラーゼ英語版、オキソグアニングルコシラーゼ英語版など、傷害塩基の種類によってさまざまなものが存在する。反応の結果生じた塩基の無い部位(AP site)は、APエンドヌクレアーゼ、DNAリガーゼ等の塩基除去修復経路の下流の酵素によって処理される。 ウラシルDNAグルコシラーゼは、PCR産物間のコンタミネーションの防止のためにも使われている[1]。この他、ヒトの解糖系での反応を触媒する酵素の1つで、4量体で活性を示すグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼの単量体が、ヒトのウラシルDNAグルコシラーゼと同じ物であることが判明した[2]。 出典2. ^ 『A human nuclear uracil DNA glycosylase is the 37-kDa subunit of glyceroaldehyde-3-phospholate dehydrogenase.』 参考文献· IUBMB entry for 3.2.2.3(英語) · BRENDA references for 3.2.2.3 (英語) · PubMed references for 3.2.2.3(英語) · PubMed Central references for 3.2.2.3(英語) · Google Scholar references for 3.2.2.3(英語) 関連項目· 加水分解酵素 外部リンク]· IUBMB entry for 3.2.2.3(英語) · KEGG entry for 3.2.2.3(英語) · BRENDA entry for 3.2.2.3(英語) · NiceZyme view of 3.2.2.3(英語) · EC2PDB: PDB structures for 3.2.2.3(英語) · PRIAM entry for 3.2.2.3(英語) · PUMA2 entry for 3.2.2.3(英語) · IntEnz: Integrated Enzyme entry for 3.2.2.3(英語) · MetaCyc entry for 3.2.2.3(英語) · Atomic-resolution structures of enzymes belonging to this class(英語) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

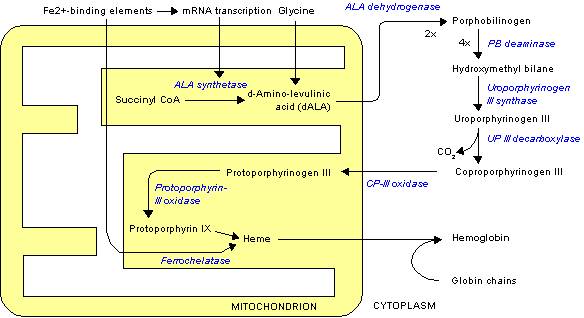

ウロポルフィリノーゲンIIIシンターゼ

ウロポルフィリノーゲンIIIシンターゼ(Uroporphyrinogen III synthase)(ウロポルフィリノーゲンIII合成酵素)とは、ヒドロキシメチルビランをウロポルフィリノーゲンIIIに変換するポルフィリン代謝の第4番目の反応に関わる酵素である。 ヒドロキシメチルビランがウロポルフィリノーゲンIIIシンターゼによって縮合し、環を巻くとウロポルフィリノーゲンIIIとなる。この際、ウロポルフィリノーゲンIIIシンターゼの働きにより4つのピロール環が整然と並んだヒドロキシメチルビランの一端のピロール環一つだけが反転して縮合し環を形成する。ウロポルフィリノーゲンIIIシンターゼがはたらかない場合、ピロール環が整然と並んだままのヒドロキシメチルビランが自発的に縮環してウロポルフィリノーゲンI が生成する。ウロポルフィリノーゲンI はウロポルフィリノーゲン脱炭酸酵素の基質となりコプロポルフィリノーゲンIへと変換されるが、これはコプロポルフィリノーゲン酸化酵素の基質とならないため、プロトポルフィリンには至らない。[1]。 ⇒

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ウロポルフィリノーゲンIII |

|

|

識別情報 |

|

|

特性 |

|

|

C40H44N4O16 |

|

|

836.795 g/mol |

|

ウロポルフィリノーゲンIII(Uroporphyrinogen III) は、ポルフィリンの生合成において、ヒドロキシメチルビランからウロポルフィリノーゲンIIIシンターゼ(合成酵素)により作られ、ウロポルフィリノーゲンIII脱カルボキシ酵素によりコプロポルフィリノーゲンIIIに変換される。

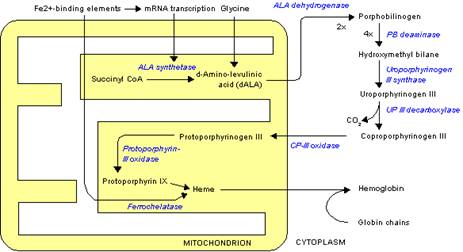

δ-アミノレブリン酸からプロトポルフィリンIXまでの生合成経路

ヘム合成は、細胞質やミトコンドリア内(黄色部分)で反応が起こる。

ヒドロキシメチルビラン ウロポルフィリノーゲンIII

ヘム合成は、細胞質やミトコンドリア内(黄色部分)で反応が起こる。

病理学

この酵素の欠乏は、ガンサー病(en:Gunther's disease)を引き起こす。

脚注

^ はじめに: ポルフィリン症 メルクマニュアル18版 日本語版

関連項目

ポルフィリン症

プロトポルフィリン

え

セルラーゼ

セルラーゼ (Cellulase) とは、β-1,4-グルカン(例えば、セルロース)のグリコシド結合を加水分解する酵素。主に細菌や植物において作られ、生物界に広く存在する。

分子内部から切断するエンドグルカナーゼ EC 3.2.1.4 と、糖鎖の還元末端と非還元末端のいずれから分解し、セロビオースを遊離するエキソグルカナーゼ(セロビオヒドロラーゼ) EC 3.2.1.91 にわけられる。また酵素タンパク質の構造から、ファミリーに分けられている。

保有生物

菌類など生産能を有している生物のほか、哺乳類では体内に生産能を持つ別の生物を共生させているものがある。

動物類

貝類

動物では巻き貝や二枚貝がセルラーゼ、ヘミセルラーゼを産生できる。

節足動物門

シロアリやゴキブリはセルラーゼを産生する単細胞の原生生物を腸内に共生させている。動物自身はセルラーゼを産生できないためこのような共生をおこなっていると考えられてきたが、シロアリの研究では、シロアリ自身のゲノムにセルラーゼをコードする遺伝子が存在し、この遺伝子が共生するバクテリアや原生生物から近年に水平転移したものでは無いことが示唆されている (Watanabe et al. 1998)。マツノザイセンチュウもセルラーゼ遺伝子の発現が認められるという報告がある。

深海底に生息するカイコウオオソコエビでは、高いグルコース(ブドウ糖)生産性を有している。

哺乳類

ウシやヒツジなどの反芻動物やウマなどの草食動物は消化管にセルラーゼを産生する微生物(細菌、糸状菌、原生生物)を生息させており、これらによるセルロース分解によって植物繊維の消化を可能にしている。

菌類

子嚢菌類、担子菌類にはセルロース分解能を持つものが多い。木材の分解はこれらが主体となっており、木材腐朽菌と言われる。糸状菌トリコデルマの1種 Trichoderma reesei はセルラーゼ高生産菌として有名な菌である。50~60 g/lのタンパク質を分泌し、その大部分がセルラーゼ、ヘミセルラーゼを占めている。少なくとも5種のエンドグルカナーゼと2種類のセロビオハイドロラーゼといった複数のセルラーゼを生産することが分かっており、セルロース分解において期待されている。

好熱嫌気性セルロース分解細菌 Clostridium thermocellum では複数のサブユニットからなるセルラーゼ複合体 — セルロソーム (Cellulosome) を形成していることが知られており、これが高いセルロース分解能につながっていると考えられている。

応用

植物細胞の細胞壁のみを分解し、植物細胞のプロトプラスト化する場合や、繊維の間の汚れを取るために市販の洗剤に配合されたり、ジーンズ繊維の材質の改善などに使われている。また、カイコウオオソコエビ由来のセルラーゼは廃材などのセルロースを常温でグルコース(ブドウ糖)に変換できることから、穀物を原料としないアルコール燃料の生産に寄与することが期待されている[1]。

関連項目

· 加水分解酵素

参考文献

· H Watanabe et al. Nature 394, 330-331, 1998

1. ^ マリアナ海溝世界最深部に生息する超深海性ヨコエビの特異な生態の解明と新規セルラーゼの発見 海洋研究開発機構

カテゴリ:

ヌクレアーゼ

ヌクレアーゼ(Nuclease)は核酸分解酵素の総称。デオキシリボ核酸ないしリボ核酸の糖とリン酸の間のホスホジエステル結合を加水分解してヌクレオチドとする。

RNAを分解するリボヌクレアーゼとDNAを分解するデオキシリボヌクレアーゼに分類できる他、両方を分解することができるヌクレアーゼも知られており、その役割も様々である。ウイルスが有するヌクレアーゼには宿主の核酸を分解して自らの核酸の原料とする役割をもつものがある。また、制限酵素もヌクレアーゼの一種であり、これは外来の核酸を分解してウイルスの感染、増殖を防ぐ役割があると考えられている。核酸がメチル化されているとヌクレアーゼは働かなくなるため、自分の核酸を無闇に分解しないようにこの酵素を有する細菌も多い。多細胞生物においては死滅した細胞の核酸を分解するためにヌクレーゼが生産されることがあるほか、特殊な例としては紫外線などの影響で二量化したチミジンをとりはずすためのヌクレアーゼが存在する。

分解の型式により、エンドヌクレアーゼとエキソヌクレアーゼという分類もできる。

エンドヌクレアーゼ(英:endonuclease)

核酸配列の内部(endo-)で核酸を切断する酵素で、すなわち糸を途中で切るように核酸を切断する。制限酵素は代表的なエンドヌクレアーゼである。

エキソヌクレアーゼ(英:exonuclease)

核酸配列の外側(exo-)から、すなわち核酸の5'端または3'端から削るように分解する。DNAポリメラーゼにもエキソヌクレアーゼ活性があるが、それはDNA複製中のミスを校正するためであると考えられている。

枝切り酵素

枝切り酵素(debranching enzyme)は、枝切りアミロース、デブランチングエンザイムとも呼ばれる。澱粉やグリコーゲンのα-1,6グルコシド結合を加水分解し、直鎖状のアミロースを生成する酵素の総称[1]。この中にイソアミラーゼやプルラナーゼ、α-1,6グルコシダーゼ、R-酵素等が含まれる[2]。

産業小史

1973年、A.E.ステイラー社が澱粉液化液にグルコアミラーゼとα-1,6グルコシダーゼを用いて糖化を行うと、グルコースのブドウ糖収量がアップすることを発表。

1978年、天野製薬(現・天野エンザイム)がBacillus sectramas起源のプルラナーゼを開発。

1979年、通産省工業技術院発酵研究所(現・産業技術総合研究所)の高崎義幸が、Bacillus sectramas由来のα-1,6グルコシダーゼを澱粉糖化時にグルコアミラーゼと共存させると、ブドウ糖の収率が上がることを発表。

1981年、林原 (企業) がグルコアミラーゼによる澱粉糖化時にイソアミラーゼを併用し、ブドウ糖収率が上がることを発表。

1981年、ノボインダストリージャパンが性質を向上させたプルラナーゼを開発したと発表。Bacillus acidopulluliticus由来、商品名「ノボザイム」。

1992年、天野製薬が耐熱性・耐酸性の向上したプルラナーゼを開発。バチルス属由来、商品名「シルバーラーゼ」(グルコアミラーゼとの混合品)。

1992年、ナガセ生化学工業(現・ナガセケムテックス)がBacillus circulans由来のプルラナーゼを開発。

1995年、大和化成がBacillus brevis由来の枝切り酵素を開発。

ソルベイ社(ジェネンコア社、現・ダニスコ社)が、組換え菌によるプルラナーゼを開発。Bacillus deramificansの産生するプルラナーゼの遺伝子をBacillus licheniformisに導入。2001年に日本国内で発売開始[2]。

関連項目

|

プルラナーゼ(EC 3.2.1.41) |

イソアミラーゼ(EC 3.2.1.68) |

出典

^ 『澱粉の科学と技術』 ISBN 978-4990528706

^ a b 「日本酵素産業小史」日本酵素協会、2009年5月

エロスルファーゼ アルファ

|

臨床データ |

販売名 |

Vimizim |

Drugs.com |

Multum Consumer Information |

胎児危険度分類

|

US: C |

|

法的規制 |

US: ℞-only |

識別 |

|

CAS番号 |

9025-60-9 |

ATCコード |

A16AB12 (WHO) |

IUPHAR/BPS |

|

7392 |

ChemSpider |

none |

化学的データ |

化学式 |

|

C5020H7588N1364O1418S34 |

分子量 |

110.8 kg/mol |

|

|

エロスルファーゼ アルファ(Elosulfase alfa)はムコ多糖症IV-A型(モルキオ症候群)の治療に用いられる医薬品である。遺伝子組み換えによって合成されるN-アセチルガラクトサミン-6-スルファターゼ(GALNS)であり、モルキオ症候群への酵素補充療法に用いられる。商品名ビミジム。

米国で2014年2月に認可された[1]。日本では2014年12月に承認された[2]。

エロスルファーゼ アルファは酵素補充療法に用いられる医薬品であり、2014年の臨床研究で若年のモルキオ症候群A型患者に対して効果があることが示された[3]。この治療は呼吸器症状、日常生活動作、成長等に有効性を示す事が2015年の論文で示されている[4]。

副作用

治験では72.4%に副作用が見られ、主な副作用は、Infusion associated reaction(65.5%)、発熱(32.8%)、嘔吐(31.0%)、頭痛(25.9%)、悪心(24.1%)であった[5]。

重大な副作用は、Infusion associated reaction(アナフィラキシー)である。

出典

^ “FDA approves Vimizim to treat rare congenital enzyme disorder”. Food and Drug Administration (2014年2月14日). 2015年2月19日閲覧。

^ “新薬14製品が承認 8製品が難病等患者数の少ない疾患向け”. ミクス (2014年12月26日). 2015年2月19日閲覧。

^ Hendriksz, C. et. al (November 2014). “Efficacy and safety of enzyme replacement therapy with BMN 110 (elosulfase alfa) for Morquio A syndrome (mucopolysaccharidosis IVA): a phase 3 randomised placebo-controlled study”. Journal of Inherited Metabolic Disease 37 (6): 979-990. doi:10.1007/s10545-014-9715-6.

^ Hendriksz, C. et. al (February 2015). “Multi-domain impact of elosulfase alfa in Morquio A syndrome in the pivotal phase III trial”. Molecular Genetics and Metabolism 114 (2): 178–185. doi:10.1016/j.ymgme.2014.08.012.

^ “ビミジム点滴静注液5mg 添付文書” (2015年11月). 2016年7月7日閲覧。

カテゴリ: ペプチド酵素EC 3.1.6希少疾病用医薬品

希少疾病用医薬品カテゴリ「希少疾病用医薬品」にあるページこのカテゴリには 37 ページが含まれており、そのうち以下の 37 ページを表示しています。

あ

い

え

おか

く

こ

さ

す

せ

ち

と

に

ぬ

は

へ

ほ

み

り

れ

ろ

|

セルラーゼ

セルラーゼ (Cellulase) とは、β-1,4-グルカン(例えば、セルロース)のグリコシド結合を加水分解する酵素。主に細菌や植物において作られ、生物界に広く存在する。

分子内部から切断するエンドグルカナーゼ EC 3.2.1.4 と、糖鎖の還元末端と非還元末端のいずれから分解し、セロビオースを遊離するエキソグルカナーゼ(セロビオヒドロラーゼ) EC 3.2.1.91 にわけられる。また酵素タンパク質の構造から、ファミリーに分けられている。

保有生物

菌類など生産能を有している生物のほか、哺乳類では体内に生産能を持つ別の生物を共生させているものがある。

動物類

貝類

動物では巻き貝や二枚貝がセルラーゼ、ヘミセルラーゼを産生できる。

節足動物門

シロアリやゴキブリはセルラーゼを産生する単細胞の原生生物を腸内に共生させている。動物自身はセルラーゼを産生できないためこのような共生をおこなっていると考えられてきたが、シロアリの研究では、シロアリ自身のゲノムにセルラーゼをコードする遺伝子が存在し、この遺伝子が共生するバクテリアや原生生物から近年に水平転移したものでは無いことが示唆されている (Watanabe et al. 1998)。マツノザイセンチュウもセルラーゼ遺伝子の発現が認められるという報告がある。

深海底に生息するカイコウオオソコエビでは、高いグルコース(ブドウ糖)生産性を有している。

哺乳類

ウシやヒツジなどの反芻動物やウマなどの草食動物は消化管にセルラーゼを産生する微生物(細菌、糸状菌、原生生物)を生息させており、これらによるセルロース分解によって植物繊維の消化を可能にしている。

菌類

子嚢菌類、担子菌類にはセルロース分解能を持つものが多い。木材の分解はこれらが主体となっており、木材腐朽菌と言われる。糸状菌トリコデルマの1種 Trichoderma reesei はセルラーゼ高生産菌として有名な菌である。50~60 g/lのタンパク質を分泌し、その大部分がセルラーゼ、ヘミセルラーゼを占めている。少なくとも5種のエンドグルカナーゼと2種類のセロビオハイドロラーゼといった複数のセルラーゼを生産することが分かっており、セルロース分解において期待されている。

好熱嫌気性セルロース分解細菌 Clostridium thermocellum では複数のサブユニットからなるセルラーゼ複合体 — セルロソーム (Cellulosome) を形成していることが知られており、これが高いセルロース分解能につながっていると考えられている。

応用

植物細胞の細胞壁のみを分解し、植物細胞のプロトプラスト化する場合や、繊維の間の汚れを取るために市販の洗剤に配合されたり、ジーンズ繊維の材質の改善などに使われている。また、カイコウオオソコエビ由来のセルラーゼは廃材などのセルロースを常温でグルコース(ブドウ糖)に変換できることから、穀物を原料としないアルコール燃料の生産に寄与することが期待されている[1]。

関連項目

· 加水分解酵素

参考文献

· H Watanabe et al. Nature 394, 330-331, 1998

1. ^ マリアナ海溝世界最深部に生息する超深海性ヨコエビの特異な生態の解明と新規セルラーゼの発見 海洋研究開発機構

ヌクレアーゼ

ヌクレアーゼ(Nuclease)は核酸分解酵素の総称。デオキシリボ核酸ないしリボ核酸の糖とリン酸の間のホスホジエステル結合を加水分解してヌクレオチドとする。

RNAを分解するリボヌクレアーゼとDNAを分解するデオキシリボヌクレアーゼに分類できる他、両方を分解することができるヌクレアーゼも知られており、その役割も様々である。ウイルスが有するヌクレアーゼには宿主の核酸を分解して自らの核酸の原料とする役割をもつものがある。また、制限酵素もヌクレアーゼの一種であり、これは外来の核酸を分解してウイルスの感染、増殖を防ぐ役割があると考えられている。核酸がメチル化されているとヌクレアーゼは働かなくなるため、自分の核酸を無闇に分解しないようにこの酵素を有する細菌も多い。多細胞生物においては死滅した細胞の核酸を分解するためにヌクレーゼが生産されることがあるほか、特殊な例としては紫外線などの影響で二量化したチミジンをとりはずすためのヌクレアーゼが存在する。

分解の型式により、エンドヌクレアーゼとエキソヌクレアーゼという分類もできる。

エンドヌクレアーゼ(英:endonuclease)

核酸配列の内部(endo-)で核酸を切断する酵素で、すなわち糸を途中で切るように核酸を切断する。制限酵素は代表的なエンドヌクレアーゼである。

エキソヌクレアーゼ(英:exonuclease)

核酸配列の外側(exo-)から、すなわち核酸の5'端または3'端から削るように分解する。DNAポリメラーゼにもエキソヌクレアーゼ活性があるが、それはDNA複製中のミスを校正するためであると考えられている。

お

β-ラクタマーゼ

β-ラクタマーゼ(ベータラクタマーゼ、β-lactamase)とはβ‐ラクタム系抗生物質を加水分解する酵素である。ペニシリン/セファロスポリンアミド-β-ラクタムヒドロラーゼ (penicillin/cepharosporin amido-β-lactam hydrolase)とも呼ばれる。EC3.5.2.6に分類される酵素である。

幾つかの種類のグラム陰性菌がβ-ラクタマーゼを産生することでβ-ラクタムに対して耐性を示すことが知られている。なお、β-ラクタム耐性はβ-ラクタマーゼのみが原因ではなくMRSAのようにペニシリン結合タンパク質の基質特異性が変化しても現れる。

現在β-ラクタマーゼは基質特異性の違いにより

· ペニシリナーゼ (クラスA β-ラクタマーゼ)

· メタロ-β-ラクタマーゼ (クラスB β-ラクタマーゼ、亜鉛-β-ラクタマーゼ、カルバペネマーゼ)

· セファロスポリナーゼ (クラスC β-ラクタマーゼ)

· オキサシリナーゼ (クラスD β-ラクタマーゼ)

これら4種のβ-ラクタマーゼのうち、クラスB β-ラクタマーゼは活性中心に亜鉛を持つが、他はセリン残基を持つ。ペニシリナーゼはペニシリン系抗生物質と第二世代セファロスポリンを分解するのに対して、セファロスポリナーゼは主にセファロスポリンを分解する。オキサシリナーゼはオキサシリンをも分解するペニシリナーゼであり、メタロ-β-ラクタマーゼはカルバペネム系抗生物質を分解する点に特徴がある。

β-ラクタマーゼの遺伝子は、細菌の染色体上あるいはプラスミド上に存在する。特に伝達性薬剤耐性プラスミド (drug resistance plasmid)に存在するβ-ラクタマーゼ遺伝子は菌種特異性も少なく多剤耐性菌の発生にも関与していると考えられる。

脚注

1. ^ β-ラクタム耐性菌とその検出方法、関東化学

2. ^ Bush, K. et. al. A functional classification scheme for β-lactamases and its correlation with molecular structure, Antimicrob Agents Chemother., 39, 1211-1233, 1995.

3. ^ Ambler, R. P., The structure of β-lactameses, Philos Trans R Society Lond (Biol), 289, 321-331, 1980.

4. ^ 石井良和、基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生大腸菌、クレブシエラ、臨床と微生物、26、121-125, 1999.

関連項目

· クラブラン酸

· 薬剤耐性

· ペニシリン

· セファロスポリン

出典

· β-ラクタマーゼ『生物学辞典』第4版、岩波書店。

· β-ラクタマーゼについて 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

β-ラクタマーゼ

β-ラクタマーゼ(ベータラクタマーゼ、β-lactamase)とはβ‐ラクタム系抗生物質を加水分解する酵素である。ペニシリン/セファロスポリンアミド-β-ラクタムヒドロラーゼ (penicillin/cepharosporin amido-β-lactam hydrolase)とも呼ばれる。EC3.5.2.6に分類される酵素である。

幾つかの種類のグラム陰性菌がβ-ラクタマーゼを産生することでβ-ラクタムに対して耐性を示すことが知られている。なお、β-ラクタム耐性はβ-ラクタマーゼのみが原因ではなくMRSAのようにペニシリン結合タンパク質の基質特異性が変化しても現れる。

現在β-ラクタマーゼは基質特異性の違いにより

· ペニシリナーゼ (クラスA β-ラクタマーゼ)

· メタロ-β-ラクタマーゼ (クラスB β-ラクタマーゼ、亜鉛-β-ラクタマーゼ、カルバペネマーゼ)

· セファロスポリナーゼ (クラスC β-ラクタマーゼ)

· オキサシリナーゼ (クラスD β-ラクタマーゼ)

これら4種のβ-ラクタマーゼのうち、クラスB β-ラクタマーゼは活性中心に亜鉛を持つが、他はセリン残基を持つ。ペニシリナーゼはペニシリン系抗生物質と第二世代セファロスポリンを分解するのに対して、セファロスポリナーゼは主にセファロスポリンを分解する。オキサシリナーゼはオキサシリンをも分解するペニシリナーゼであり、メタロ-β-ラクタマーゼはカルバペネム系抗生物質を分解する点に特徴がある。

β-ラクタマーゼの遺伝子は、細菌の染色体上あるいはプラスミド上に存在する。特に伝達性薬剤耐性プラスミド (drug resistance plasmid)に存在するβ-ラクタマーゼ遺伝子は菌種特異性も少なく多剤耐性菌の発生にも関与していると考えられる。

脚注

1. ^ β-ラクタム耐性菌とその検出方法、関東化学

2. ^ Bush, K. et. al. A functional classification scheme for β-lactamases and its correlation with molecular structure, Antimicrob Agents Chemother., 39, 1211-1233, 1995.

3. ^ Ambler, R. P., The structure of β-lactameses, Philos Trans R Society Lond (Biol), 289, 321-331, 1980.

4. ^ 石井良和、基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生大腸菌、クレブシエラ、臨床と微生物、26、121-125, 1999.

関連項目

· クラブラン酸

· 薬剤耐性

· ペニシリン

· セファロスポリン

出典

· β-ラクタマーゼ『生物学辞典』第4版、岩波書店。

· β-ラクタマーゼについて 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

酸素添加酵素

酸素添加酵素(さんそてんかこうそ、oxygenase)とは、酸化還元酵素の一種で、分子状酸素の基質への直接の取り込み反応を触媒する。酸素原子を挿入する酸化反応を触媒する酵素である。オキシゲナーゼ、酸素化酵素とも呼ばれる。

酸素添加酵素は酸素分子を利用するが、酸素分子の二つの酸素原子を基質と結合させる二酸素添加酵素(dioxygenase)と、一方の酸素を基質と結合させるが他方は、水素を添加して水とする一酸素添加酵素(monooxygenase)とに区分される。日本の早石修ら[1][2][3]及び米国のHoward S. Masonら[4][5]の2つ研究グループから1955年の同時期に独立して発見が報告された。これらの違いはH.S.Masonらにより18O2の取り込みを研究されたことにより発見された(1955年)。早石は「酸素添加酵素群の発見と構造および生物学的意義の発見」にたいして、1986年のウルフ賞医学賞[6]を受賞している。

代表的な酸化還元酵素としてはチトクロムP450やモノフェノール酸化酵素などが知られている。

関連項目

· 酸化還元酵素

出典

· 酸素添加酵素『生化学辞典』第4版、岩波書店。

· オキシゲナーゼ『理化学辞典』第5版、岩波書店。

引用文献

1. ^ Hayaishi et al. (1955) Mechanism of the pyrocatechase reaction, J. Am. Chem. Soc. 77 (1955) 5450-5451

2. ^ Sligar SG, Makris TM, Denisov IG (2005). “Thirty years of microbial P450 monooxygenase research: peroxo-heme intermediates--the central bus station in heme oxygenase catalysis”. Biochem. Biophys. Res. Commun. 338 (1): 346–54. doi:10.1016/j.bbrc.2005.08.094. PMID 16139790.

3. ^ Hayaishi O (2005). “An odyssey with oxygen”. Biochem. Biophys. Res. Commun. 338 (1): 2–6. doi:10.1016/j.bbrc.2005.09.019. PMID 16185652.

4. ^ Mason HS, Fowlks WK, and Peterson E. (1955) Oxygen transfer and electron transport by the phenolase complex. J. Am. Chem. Soc.; 77(10) pp 2914 - 2915

5. ^ Waterman MR (2005). “Professor Howard Mason and oxygen activation”. Biochem. Biophys. Res. Commun. 338 (1): 7–11. doi:10.1016/j.bbrc.2005.08.120. PMID 16153596.

6. ^ “The Medicine Prize Committee unanimously decided that the Wolf Prize in Medicine for 1986 be awarded to Osamu Hayaishi”. Wolf Foundation. 2014年5月12日閲覧。

カテゴリ:

· 酸化還元酵素

酸化還元酵素酸化還元酵素に関するカテゴリ。EC番号ではEC 1に分類される。 下位カテゴリこのカテゴリには下位カテゴリ 22 件が含まれており、そのうち以下の22 件を表示しています。 E

カテゴリ「酸化還元酵素」にあるページこのカテゴリには 21 ページが含まれており、そのうち以下の 21 ページを表示しています。 *CPあおかさしたちとひふもれ |

DNAグリコシラーゼ

ウラシルDNAグリコシラーゼの構造。

DNAグリコシラーゼ(DNA glycosylase、EC 3.2.2.3)は、DNAのN-グリコシド結合を加水分解する酵素の総称で、塩基除去修復において傷害のある塩基をDNAから取り除く役割を担う。チミンDNAグルコシラーゼ英語版、ウラシルDNAグルコシラーゼ英語版、オキソグアニングルコシラーゼ英語版など、傷害塩基の種類によってさまざまなものが存在する。反応の結果生じた塩基の無い部位(AP site)は、APエンドヌクレアーゼ、DNAリガーゼ等の塩基除去修復経路の下流の酵素によって処理される。

ウラシルDNAグルコシラーゼは、PCR産物間のコンタミネーションの防止のためにも使われている[1]。この他、ヒトの解糖系での反応を触媒する酵素の1つで、4量体で活性を示すグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼの単量体が、ヒトのウラシルDNAグルコシラーゼと同じ物であることが判明した[2]。

出典

2. ^ 『A human nuclear uracil DNA glycosylase is the 37-kDa subunit of glyceroaldehyde-3-phospholate dehydrogenase.』

参考文献

· IUBMB entry for 3.2.2.3(英語)

· BRENDA references for 3.2.2.3 (英語)

· PubMed references for 3.2.2.3(英語)

· PubMed Central references for 3.2.2.3(英語)

· Google Scholar references for 3.2.2.3(英語)

関連項目

· 加水分解酵素

外部リンク

· IUBMB entry for 3.2.2.3(英語)

· KEGG entry for 3.2.2.3(英語)

· BRENDA entry for 3.2.2.3(英語)

· NiceZyme view of 3.2.2.3(英語)

· EC2PDB: PDB structures for 3.2.2.3(英語)

· PRIAM entry for 3.2.2.3(英語)

· PUMA2 entry for 3.2.2.3(英語)

· IntEnz: Integrated Enzyme entry for 3.2.2.3(英語)

· MetaCyc entry for 3.2.2.3(英語)

· Atomic-resolution structures of enzymes belonging to this class(英語)

か

解離定数

化学、生化学、薬理学において、解離定数(かいりていすう、![]() )は、複合体がその構成分子へとばらばらになる時、あるいは塩がその構成イオンへと分かれる時に、より大きな方の対象物がより小さな構成要素へと可逆的に分離(解離)する傾向を測る特殊な平衡定数である。解離定数は結合定数の逆数である。塩についての特別な場合は、解離定数はイオン化定数とも呼ばれる。

)は、複合体がその構成分子へとばらばらになる時、あるいは塩がその構成イオンへと分かれる時に、より大きな方の対象物がより小さな構成要素へと可逆的に分離(解離)する傾向を測る特殊な平衡定数である。解離定数は結合定数の逆数である。塩についての特別な場合は、解離定数はイオン化定数とも呼ばれる。

複合体![]() がx Aサブユニットとy Bサブユニットへと別れる一般的な反応

がx Aサブユニットとy Bサブユニットへと別れる一般的な反応

について、解離定数は以下のように定義される。

上式において、[A]、[B]、[AxBy] はそれぞれA、B、複合体AxByの濃度である。

生化学および薬理学において解離定数の人気がある一つの理由は、x=y=1となるしばしば見られる場合において、Kdが単純な物理学的解釈を有することである。[A]=Kdの時、[B]=[AB] あるいは [AB]/([B]+[AB])=1/2である。つまり、濃度の次元を有するKdは、Bの全分子の半数がAと会合している時の遊離のAの濃度に等しい。この単純な解釈はxあるいはyがより大きな値を取る場合には当てはまらない。また、競合反応が存在しないことも仮定されているが、競合的結合をあらわに扱い、記述できるように導出を拡張することができる。EC50やIC50が物質の生物学的活性を説明するのと同じように、解離定数は物質の結合の素早い説明として有用である。

目次

タンパク質-リガンド結合

解離定数はリガンド (![]() )

(薬剤など)とタンパク質 (

)

(薬剤など)とタンパク質 (![]() )

との間の親和性(すなわちリガンドが特定のタンパク質にどのぐらい強く結合しているか)を説明するために一般的に使われている。リガンド-タンパク質親和性は水素結合や静電相互作用、疎水性相互作用、ファンデルワールス力といった2分子間の非共有結合性相互作用によって影響を受ける。また、高濃度の他の高分子によっても影響を受け、分子クラウディングの原因となる[1][2]。

)

との間の親和性(すなわちリガンドが特定のタンパク質にどのぐらい強く結合しているか)を説明するために一般的に使われている。リガンド-タンパク質親和性は水素結合や静電相互作用、疎水性相互作用、ファンデルワールス力といった2分子間の非共有結合性相互作用によって影響を受ける。また、高濃度の他の高分子によっても影響を受け、分子クラウディングの原因となる[1][2]。

リガンド-タンパク質複合体(![]() )は2つの状態を含む過程によって記述できる。

)は2つの状態を含む過程によって記述できる。

対応する解離定数は以下のように定義される。

上式において、[![]() ]、[

]、[![]() ]、[

]、[![]() ]

は、それぞれタンパク質、リガンド、複合体のモル濃度を表わす。

]

は、それぞれタンパク質、リガンド、複合体のモル濃度を表わす。

解離定数はモル濃度単位 (M) を持ち、特定のタンパク質の結合部位の半分が占有されるリガンドの濃度 [![]() ]

に一致する。すなわち、リガンドが結合したタンパク質の濃度 [

]

に一致する。すなわち、リガンドが結合したタンパク質の濃度 [![]() ]

がリガンドが結合していないタンパク質の濃度 [

]

がリガンドが結合していないタンパク質の濃度 [![]() ]

と等しくなるリガンドの濃度である。解離定数が小さくなるとリガンドはよりしっかりと結合する、あるいはリガンドとタンパク質との間の親和性が高まる。例えば、ナノモーラー (nM) オーダーの解離定数を有するリガンドは、マイクロモーラー (

]

と等しくなるリガンドの濃度である。解離定数が小さくなるとリガンドはよりしっかりと結合する、あるいはリガンドとタンパク質との間の親和性が高まる。例えば、ナノモーラー (nM) オーダーの解離定数を有するリガンドは、マイクロモーラー (![]() M) オーダーの解離定数を有するリガンドよりも特定のタンパク質によりしっかりと結合する。

M) オーダーの解離定数を有するリガンドよりも特定のタンパク質によりしっかりと結合する。

2分子間の非共有結合性相互作用によって生じるピコモーラーより小さい解離定数は稀である。にもかかわらず、いくつかの重要な例外が存在する。ビオチンとアビジンは、おおよそ

![]() M = 1 fM = 0.000001 nMの解離定数で結合する[3]。

M = 1 fM = 0.000001 nMの解離定数で結合する[3]。

また、リボヌクレアーゼインヒビタータンパク質もリボヌクレアーゼと同じような![]() Mの親和性で結合できる[4]。特定のリガンド-タンパク質複合体に対する解離定数は溶液条件(例えば温度、pH、塩濃度)によって著しく変化する。異なる溶液条件の影響は、特定のリガンド-タンパク質複合体を結び付けている全ての非共有結合性相互作用の強さを効果的に変更する。

Mの親和性で結合できる[4]。特定のリガンド-タンパク質複合体に対する解離定数は溶液条件(例えば温度、pH、塩濃度)によって著しく変化する。異なる溶液条件の影響は、特定のリガンド-タンパク質複合体を結び付けている全ての非共有結合性相互作用の強さを効果的に変更する。

薬剤は、相互作用するように意図あるいは設計されていないタンパク質との相互作用によって有害な副作用を生じうる。ゆえに、たくさんの薬理学的研究が標的タンパク質のみに対して高い親和性(通常0.1-10 nM)で結合する薬剤の設計、あるいは特定の薬剤とそのin vivo標的タンパク質との間の親和性の向上を対象としている。

抗体

抗体 (Ab) が抗原 (Ag) に結合する特殊な場合においては、大抵は親和性定数が用いられる。これは解離定数の逆数である。

この化学平衡は、会合速度定数(kforward)と解離速度定数(kback)との比でもある。2つの抗体が同じ親和性を持つ場合もあるが、一方が高い会合速度定数と低い解離速度定数、他方が低い会合速度定数と高い解離速度定数を持つためかもしれない。

酸-塩基反応

詳細は「酸解離定数」を参照

酸の脱プロトン化に対するKは、酸解離定数Kaとして知られている。より強い酸、例えば硫酸あるいはリン酸がより大きな解離定数を持ち、酢酸のようなより弱い酸はより小さな解離定数を持つ。

酸解離定数は、 ![]() で定義されるp

で定義されるp![]() によって表わされることがある。

によって表わされることがある。

この![]() 表記は同様にその他の文脈でも見られる。共有結合の解離(すなわち化学結合の形成あるいは切断反応)では解離定数が非常に大きく変化するため、対数表記が主に用いられる。

表記は同様にその他の文脈でも見られる。共有結合の解離(すなわち化学結合の形成あるいは切断反応)では解離定数が非常に大きく変化するため、対数表記が主に用いられる。

分子は複数の酸解離定数を持ちうる。この点については、与えることができるプロトンの数に依存しており、一塩基酸、二塩基酸、三塩基酸を定義できる。一塩基酸(例えば酢酸やアンモニウム塩)は1つの解離性基のみを持ち、二塩基酸(炭酸、重炭酸塩、グリシン)は2つの解離性基、三塩基酸(例えばリン酸)は3つの解離性基を持つ。複数のpK値を持つ場合、それらはpK1やpK2、pK3といった指標によって指定される。アミノ酸では、pK1定数はカルボキシル基 (-COOH) を指し、pK2はアミノ基 (-NH3) を指し、pK3は側鎖のpK値である。

水の解離定数

詳細は「自己解離」を参照

水の解離定数はKwで示される。

水の濃度![]() は、慣習によって省略される。これはKwの値が濃度を用いて計算されたKeqの値とは異なることを意味する。

は、慣習によって省略される。これはKwの値が濃度を用いて計算されたKeqの値とは異なることを意味する。

Kwの値は、下記の表に示すように温度によって変化する。pHといった量の精密な測定を行う時にはこの変化を考慮に入れなければならない。

|

水の温度 |

Kw / 10−14 |

pKw[5] |

|

0℃ |

0.112 |

14.95 |

|

25℃ |

1.023 |

13.99 |

|

50℃ |

5.495 |

13.26 |

|

75℃ |

19.95 |

12.70 |

|

100℃ |

56.23 |

12.25 |

脚注

1. ^ Zhou HX, Rivas G, Minton AP (2008). “Macromolecular crowding and confinement: biochemical, biophysical, and potential physiological consequences”. Annu. Rev. Biophys. 37: 375-397. doi:10.1146/annurev.biophys.37.032807.125817. PMC 2826134. PMID 18573087.

2. ^ Minton AP. (2001). “The influence of macromolecular crowding and macromolecular confinement on biochemical reactions in physiological media”. J. Biol. Chem. 276 (14): 10577-10580. doi:10.1074/jbc.R100005200. PMID 11279227.

3. ^ Livnah O, Bayer EA, Wilchek M, Sussman JL (1993). “Three-dimensional structures of avidin and the avidin-biotin complex”. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 90 (11): 5076-5080. PMC 46657. PMID 8506353.

4. ^ Johnson RJ, McCoy JG, Bingman CA, Phillips GN Jr, Raines RT (2007). “Inhibition of human pancreatic ribonuclease by the human ribonuclease inhibitor protein”. J. Mol. Biol. 368 (2): 434-449. doi:10.1016/j.jmb.2007.02.005. PMC 199390. PMID 17350650.

5. ^ Bandura, Andrei V.; Lvov, Serguei N. (2006). “The Ionization Constant of Water over Wide Ranges of Temperature and Density”. Journal of Physical and Chemical Reference Data 35 (1): 15-30. doi:10.1063/1.1928231.

関連項目

|

||

|

|

|

活性部位

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。

出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2011年4月)

酵素反応の誘導適合モデル

分子生物学における活性部位(かっせいぶい、英: active site)は、基質が結合し化学反応が進む酵素の部位のことである。多くの酵素はタンパク質からできているが、リボザイムと呼ばれるリボ核酸でできた酵素も存在する。酵素の活性部位は、基質の認識に関わるアミノ酸(又は核酸)が並んだ溝又はポケットで見られる。触媒反応に直接関わる残基は、活性部位残基と呼ばれる。

1結合機構

2化学

3関連項目

4外部リンク

結合機構

酵素の作用機構には、「鍵と鍵穴モデル」と「誘導適合モデル」の2つのモデルが提案されている。鍵と鍵穴モデルは、活性部位は特定の基質と完全にぴったり合うものであり、一度基質が酵素に結合するとそれ以上の修正は必要ないという最も簡便なモデルである。誘導適合モデルは、鍵と鍵穴モデルを発展させたもので、活性部位はより柔軟であり、活性部位でのある残基の存在によって正しい基質が配置され、基質が結合した後に構造変化が起こると考えるものである。

化学[編集]

基質は水素結合、疎水結合、ファンデルワールス力等によって酵素の活性部位と結合する。活性部位の残基はプロトンや基質のその他の官能基のドナーやアクセプターとして働く。言い換えると、活性部位は反応の活性化エネルギーに応じて反応機構を変える。生成物は立体障害により活性部位では不安定となるために放出され、酵素は当初の非結合状態に戻る。

関連項目[編集]

酵素反応

ヒュー・テイラー

外部リンク[編集]

Catalytic Site Atlas (CSA) — hosted by EMBL-EBI

[隠す]

表 話 編 歴

タンパク質:酵素

トピックス

活性部位 アロステリック効果 結合部位 触媒三残基 補酵素 補因子 共同性 EC番号 酵素反応 酵素阻害剤 酵素反応速度論 ミカエリス・メンテン式

タイプ

EC1 酸化還元酵素 EC2 転移酵素 EC3 加水分解酵素 EC4 リアーゼ EC5 異性化酵素 EC6 リガーゼ

カテゴリ: 酵素

カテコールオキシダーゼ

|

カテコールオキシダーゼ |

||

|

識別子 |

||

|

データベース |

||

|

PDB構造 |

||

|

||

カテコールオキシダーゼ (catechol oxidase; EC 1.10.3.1) とは、酵素の一種で、チロシナーゼ、ジフェノールオキシダーゼ、カテゴラーゼ、o-ジフェノラーゼ、フェノラーゼ等の別名を持つ。カテコールオキシダーゼは以下の反応を触媒する。

2 カテコール + O2 ⇌ {\displaystyle

\rightleftharpoons } ![]() 2 1,2-benzoquinone + 2 H2O

2 1,2-benzoquinone + 2 H2O

また、チロシナーゼのような銅を含むカテコールオキシダーゼは、EC 1.14.18.1に分類されるモノフェノールモノオキシゲナーゼとしての活性も持っている。その反応のようすを以下に示す。

L-チロシン + L-ドーパ + O2

⇌

{\displaystyle \rightleftharpoons } ![]() L-ドーパ + ドーパキノン + H2O

L-ドーパ + ドーパキノン + H2O

なお、動物由来のものはチロシン、ドーパに対する活性が高いといわれている。

参考文献

· Solomon, E.I.; Chen, P.; Metz, M.; Lee, S.-K.; Palmer, A.E. (2001). “Oxygen Binding, Activation, and Reduction to Water by Copper Proteins”. Angew. Chem. Int. Ed. 40: 4570–4590. doi:10.1002/1521-3773(20011217)40:24<4570::AID-ANIE4570>3.0.CO;2-4. PMID 12404359.

β-ラクタマーゼ

β-ラクタマーゼ(ベータラクタマーゼ、β-lactamase)とはβ‐ラクタム系抗生物質を加水分解する酵素である。ペニシリン/セファロスポリンアミド-β-ラクタムヒドロラーゼ (penicillin/cepharosporin amido-β-lactam hydrolase)とも呼ばれる。EC3.5.2.6に分類される酵素である。

幾つかの種類のグラム陰性菌がβ-ラクタマーゼを産生することでβ-ラクタムに対して耐性を示すことが知られている。なお、β-ラクタム耐性はβ-ラクタマーゼのみが原因ではなくMRSAのようにペニシリン結合タンパク質の基質特異性が変化しても現れる。

現在β-ラクタマーゼは基質特異性の違いにより

· ペニシリナーゼ (クラスA β-ラクタマーゼ)

· メタロ-β-ラクタマーゼ (クラスB β-ラクタマーゼ、亜鉛-β-ラクタマーゼ、カルバペネマーゼ)

· セファロスポリナーゼ (クラスC β-ラクタマーゼ)

· オキサシリナーゼ (クラスD β-ラクタマーゼ)

これら4種のβ-ラクタマーゼのうち、クラスB β-ラクタマーゼは活性中心に亜鉛を持つが、他はセリン残基を持つ。ペニシリナーゼはペニシリン系抗生物質と第二世代セファロスポリンを分解するのに対して、セファロスポリナーゼは主にセファロスポリンを分解する。オキサシリナーゼはオキサシリンをも分解するペニシリナーゼであり、メタロ-β-ラクタマーゼはカルバペネム系抗生物質を分解する点に特徴がある。

β-ラクタマーゼの遺伝子は、細菌の染色体上あるいはプラスミド上に存在する。特に伝達性薬剤耐性プラスミド (drug resistance plasmid)に存在するβ-ラクタマーゼ遺伝子は菌種特異性も少なく多剤耐性菌の発生にも関与していると考えられる。

脚注

1. ^ β-ラクタム耐性菌とその検出方法、関東化学

2. ^ Bush, K. et. al. A functional classification scheme for β-lactamases and its correlation with molecular structure, Antimicrob Agents Chemother., 39, 1211-1233, 1995.

3. ^ Ambler, R. P., The structure of β-lactameses, Philos Trans R Society Lond (Biol), 289, 321-331, 1980.

4. ^ 石井良和、基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生大腸菌、クレブシエラ、臨床と微生物、26、121-125, 1999.

関連項目

· クラブラン酸

· 薬剤耐性

· ペニシリン

· セファロスポリン

出典

· β-ラクタマーゼ『生物学辞典』第4版、岩波書店。

· β-ラクタマーゼについて 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

γ-グルタミルトランスフェラーゼ

|

γ-グルタミルトランスフェラーゼ |

|||||||||

|

識別子 |

|||||||||

|

データベース |

|||||||||

|

PDB構造 |

|||||||||

|

|||||||||

|

γ-グルタミルトランスフェラーゼ1 |

|

|

識別子 |

|

|

略号 |

|

|

遺伝子コード |

GGT |

|

他のデータ |

|

|

EC番号 |

|

|

γ-グルタミルトランスフェラーゼ2 |

|

|

識別子 |

|

|

略号 |

GGT2 |

|

遺伝子コード |

GGT |

|

他のデータ |

|

|

EC番号 |

|

γ-グルタミルトランスフェラーゼ(ガンマグルタミルトランスフェラーゼ、γ-glutamyltransferase; γ-GT, GGT; EC 2.3.2.2)は、グルタチオンなどのγ-グルタミルペプチドを加水分解し、他のペプチドやアミノ酸にγ-グルタミル基を転移する酵素。γ-グルタミルトランスペプチターゼ(γ-glutamyl transpeptidase; γ-GTP, GGTP)とも呼ばれる。

生体内ではそのほとんどが膜結合型酵素として存在し、膜を介したアミノ酸の移動に関与している。ヒトでは腎臓で最も活性が高く、さらに膵臓、肝臓、脾臓、小腸、精巣、前立腺など広く全身に分布する。

肝臓では、肝細胞のミクロソーム分画で産生され、細胆管、毛細胆管などの細胞膜に移動して機能している。これが閉塞性黄疸、肝癌、アルコール性肝障害など肝・胆道系の疾患で誘導され、逸脱酵素として血中に流出する。このため、血中のγ-グルタミルトランスフェラーゼ活性は肝機能の指標として利用されている。

関連項目

外部リンク

- MedlinePlus Encyclopedia 003458

- gamma-Glutamyltransferase - MeSH、米国国立医学図書館、生命科学用語シソーラス (英語サイト)

き

基質 (化学)

基質(英語:substrate)とは、化学反応において他の試薬と反応して生成物を作る化学種の1つである。合成化学や有機化学においては、基質の化合物にわずかに修正を加えて目的の物質へと変換する。 生化学においては酵素と結合して酵素が働く場所となる物質を基質と呼ぶ。ルシャトリエの原理より、基質は濃度が変化する物質である。「基質」という言葉が指すものは文脈によって大きく異なる[1]。

自発的反応

S → P {\displaystyle S\rightarrow P}

Sが基質、Pが生成物(英語版)

触媒反応

S + C → P + C {\displaystyle S+C\rightarrow P+C}

Sが基質、Pが生成物、Cが触媒。

生化学[編集]

生化学では、基質とは酵素と結合し、酵素が働く元となる分子である。酵素は基質が関わる化学反応を触媒する。

関連項目

|

化学反応 |

試薬 |

触媒 |

酵素 |

生成物 |

溶媒 |

脚注

キナーゼ

キナーゼ(Kinase、読み:カイネイス、カイネース)とは、生化学において、ATPなどの高エネルギーリン酸結合を有する分子からリン酸基を基質あるいはターゲット分子に転移する(リン酸化する)酵素の総称であり、リン酸化酵素とも呼ばれる。EC 2.7群(リン酸転移酵素、ホスホトランスフェラーゼ)に属する。英語発音に由来するカイネイス、カイネースと呼ぶ研究者が増えてきている。

一般に高エネルギーリン酸化合物からのリン酸転移反応は大きな負の自由エネルギー変化を伴うため不可逆変化として進行しやすく、その結果生じる化合物もまた高エネルギーリン酸化合物である場合もある。ゆえにキナーゼは基質分子に対して「活性化」あるいは「エネルギーを与える」(キナーゼの名称もこの意味による)と考えることができる。すべてのキナーゼはMg2+あるいはMn2+など2価の金属イオンを要し、それによりドナー分子の末端リン酸基の転移を容易にする。

キナーゼには様々なタイプがあるが、大きくは低分子化合物を基質とし代謝経路で機能するタイプと、タンパク質を基質としてその機能を調節したり細胞内シグナル伝達経路で機能するタイプの2つに分けられる。例として次のようなものがある:

低分子基質タイプ

クレアチンキナーゼ

ピルビン酸キナーゼ

ヘキソキナーゼ

プロテインキナーゼ:特にこのタイプをキナーゼとよぶことも多い。

なおプロテアーゼの中にはウロキナーゼ、ナットウキナーゼのように「キナーゼ」という名称のついたものがあるが、これらは「酵素(プラスミノーゲン)を活性化する酵素」の意味で個別に命名されたものであって、本項目のキナーゼではない。

[隠す]

表 話 編 歴

ホスホトランスフェラーゼ/キナーゼ (EC 2.7)

2.7.1 - OH アクセプター

ヘキソ- - グルコ- - フルクト- - ガラクト- - ホスホフルクト- - チミジン - NAD+- - グリセロール- - パントテン酸- - メバロン酸- - ピルビン酸- - デオキシシチジン- - PFP - ジアシルグリセロール- - ブルトンチロシン - ホスホイノシチド-3 - スフィンゴシン

2.7.2 - COOH アクセプター

ホスホグリセリン酸 - アスパラギン酸

2.7.3 - N アクセプター

クレアチン

2.7.4 - PO4 アクセプター

ホスホメバロン酸 - アデニル酸 - ヌクレオシド二リン酸

2.7.6 - P2O7トランスフェラーゼ

リボースリン酸ジホスホキナーゼ - チアミンピロホスホキナーゼ

2.7.7 - ヌクレオチジル-

インテグラーゼ - PNPアーゼ - ポリメラーゼ - RNアーゼ PH - UDP-グルコースピロホスホリラーゼ - ガラクトース-1-リン酸ウリジリルトランスフェラーゼ -ターミナルトランスフェラーゼ - RNAレプリカーゼ - リバーストランスクリプターゼ (テロメラーゼ) - トランスポザーゼ

2.7.8 - 他のリン酸基

N-アセチルグルコサミン-1-リン酸トランスフェラーゼ

2.7.10-11 - プロテイン

チロシン - セリン/トレオニンプロテイン

金属タンパク質

金属タンパク質(きんぞくタンパクしつ、Metalloprotein)は、補因子として金属を含むタンパク質を表す用語である。金属は単独のイオンかあるいはタンパク質以外のポルフィリンなどの有機化合物に配位して存在している。タンパク質の側鎖や非金属無機イオンに配位している場合もある。このようなタンパク質-金属-非金属の構造は鉄-硫黄クラスターなどでも見られる。

金属タンパク質の内重要なものに金属酵素がある。これは、その活性中心の中に1つか2つの金属原子を含むものである。このような金属は、炭酸脱水酵素やシトクロムcオキシダーゼの場合のように触媒活性に関わっていることもしばしばある。金属イオンは通常複数の配位をして活性部位の一部となり、孤立電子対によって基質との高い親和性を作っている。

金属タンパク質の例

|

イオン |

イオンを含む酵素の例 |

銅 |

シトクロムcオキシダーゼ |

鉄 |

|

カタラーゼ |

シトクロム(ヘム) |

ニトロゲナーゼ |

ヒドロゲナーゼ |

マグネシウム |

|

グルコース 6-ホスファターゼ |

ヘキソキナーゼ |

マンガン |

アルギナーゼ |

モリブデン |

|

硝酸還元酵素 |

ニッケル |

ウレアーゼ |

セレン |

グルタチオンペルオキシダーゼ |

|

亜鉛 |

アルコールデヒドロゲナーゼ |

炭酸脱水酵素 |

DNAポリメラーゼ |

|

関連項目

|

補酵素 |

補因子 |

生物無機化学 |

補欠分子族 |

ヘムタンパク質 |

銅タンパク質 |

く

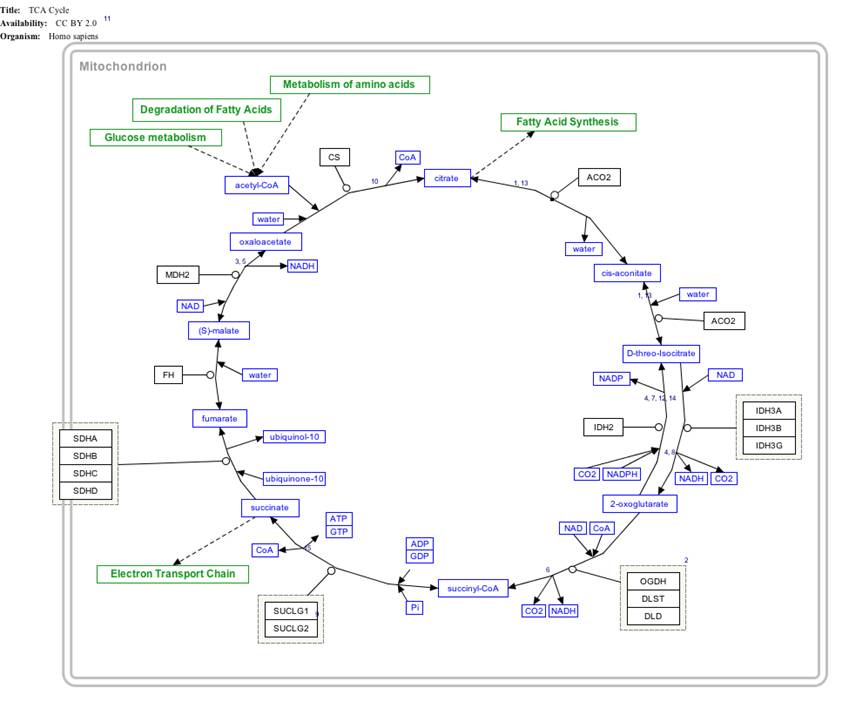

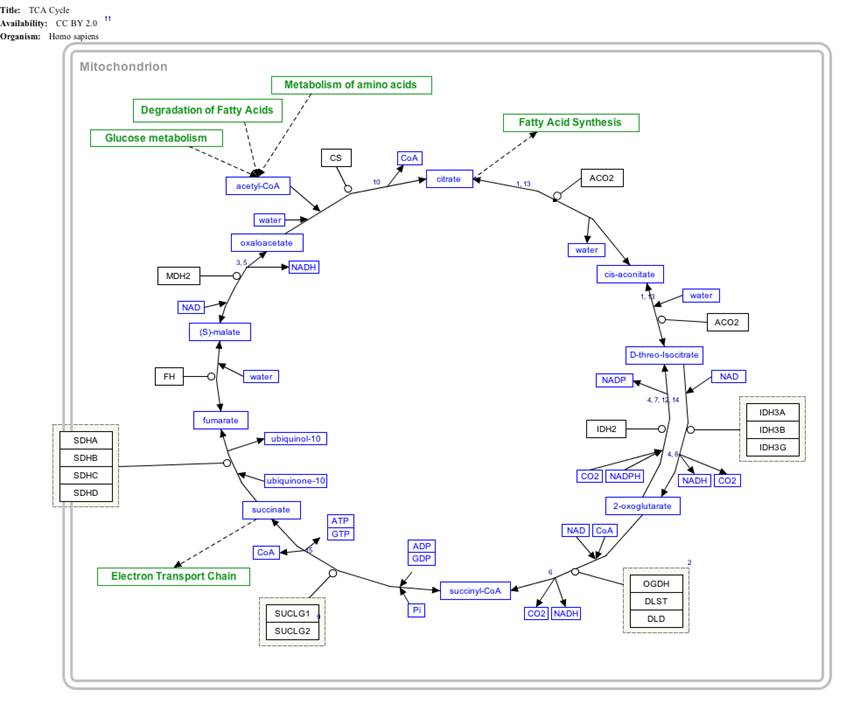

クエン酸シンターゼ

|

Citrate synthase |

|

|

識別子 |

|

|

略号 |

CS |

|

他のデータ |

|

|

EC番号 |

|

クエン酸シンターゼ(クエンさんシンターゼ、Citrate synthase)は、ほぼ全ての生細胞に含まれ、クエン酸回路の第一段階の速度を調整する酵素である[1]。クエン酸シンターゼは、真核生物細胞のミトコンドリアマトリックスに局在するが、ミトコンドリアではなく細胞核のDNAによってコードされる。細胞質のリボソームで合成され、その後ミトコンドリアのマトリックスに輸送される。クエン酸シンターゼは、完全なミトコンドリアの存在量を示すマーカーとしても用いられている。

クエン酸シンターゼは、アセチルCoAの酢酸残基をオキサロ酢酸に付加し、クエン酸を合成する反応を触媒する[1]。オキサロ酢酸は、クエン酸回路を一周すると再生される。

アセチルCoA + オキサロ酢酸 + 水 → クエン酸 + 補酵素A

オキサロ酢酸が最初に酵素に結合すると、酵素の形が変化し、アセチルCoAの結合部位が形成される。シトロイルCoAが生成するとさらに構造が変化し、チオエステルを加水分解し、補酵素Aを遊離する。これにより、チオエステル結合の切断により放出されるエネルギーが縮合反応を駆動する。

構造

|

クエン酸シンターゼ(閉状態)の活性部位 |

クエン酸シンターゼ(開状態)の活性部位 |

クエン酸シンターゼの437個の残基は、それぞれ20個のαヘリックスを持つ2つのサブユニットを構成する。

αヘリックスは、クエン酸シンターゼの構造の約75%を占め、その他は13残基のβシートとランダムな構造である。この2つのサブユニットの間の溝に活性部位が存在する。その中に2つの結合部位があり、そのうち1つはクエン酸またはオキサロ酢酸、もう1つは補酵素Aを保持するものである。活性部位には、3つの重要な残基His274、His320、Asp375が存在し、基質への作用の選択性は高い。

左図は、クエン酸シンターゼの三次構造である。酵素は、どちらかの基質が結合することで上図(開状態)から下図(閉状態)に構造が変化する[2]。

機構