みんなの健康広場は生命の神秘を学ぶサイトです。

見出し西洋医学考察

大腸

大腸

|

大腸

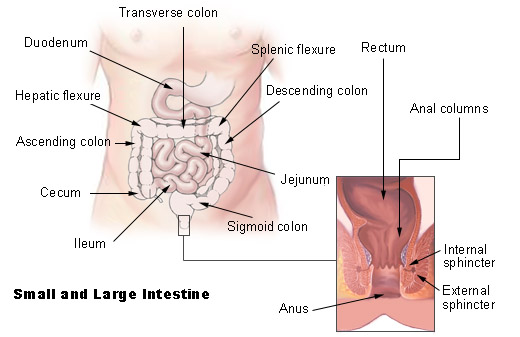

1.食道 2.胃 3.十二指腸 4.小腸 5.盲腸 6.虫垂 7.大腸 8.直腸 9.肛門 Colon

|

回盲部の大腸粘膜。脾臓が大腸粘膜越しに透けて見える(黒い部分)

大腸(だいちょう、英: large intestine)は、脊椎動物の消化器である消化管の一部で、小腸より肛門に近い部位に位置する器官である。腸管の太さと腸絨毛を欠く点で、小腸と区別される。

消化機能としては、細菌による食物繊維の発酵、および一部の栄養素の吸収と水分の吸収が行われる部位である。また、吸収されずに残ったものが便を形成し、排泄されるまでの間、貯留される部位でもある。何らかの原因で水分の再吸収がうまく機能しないと、水分の多い便が排泄される状態になるが、これを下痢と呼ぶ。

目次

ヒトの大腸

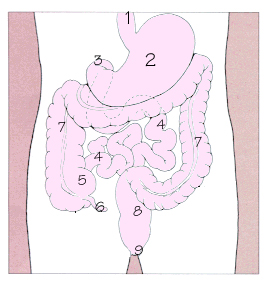

ヒトの大腸は直径約5-8cm[1]全長約1.6mあり、小腸よりも太い。盲腸・結腸・直腸の3つに大別できる[2]。

盲腸周辺

大腸の右側下方に、小腸の末端である回腸が繋がる部分は回腸口と呼ばれ、大腸の側壁に回腸の一部が差し込まれたような形状となっている。この突き入った部分には回腸弁(回盲弁[3])があり、一度大腸に進んだ内容物が小腸に還流しないようになっている[2]。弁には上唇と下唇があり、これらが結合して回盲弁小帯を形成する[3]。

大腸は回腸口から5~6cm程度下方向で袋状に閉じており、この部分を盲腸といい、通常は腹部右下の腸骨前方にあるが、まれに肝臓下部に入り込んでいることがある[3]。大腸の主要機能である水や塩分の吸収は行わない[3]。盲腸の後内側には1cm弱の太さで長さ6~7cmの突起状物である、退化的器官の[3]虫垂があり、これは結腸の外側を縦走するヒモの先端に位置する[3]。この内部は締め付けられており、固形物が入り込むことはほとんどない[3]。開口部で盲腸と繋がった虫垂の壁にはリンパ組織が多くあり、リンパ球や抗体が作られる。若年時にはこの活動が活発になり過ぎ、炎症反応が引き起こされることがある。これが虫垂炎である[2]。

結腸

回腸口から先に、大腸の大部分を占める結腸がある。外見上数cm置きに紐で結束したように見えるため、結腸の名で呼ばれる。このくびれの間にある結腸壁が膨らんだ部分は結腸膨起(ハウストラ[3]・結腸膨隆)という。また結腸には縦方向にも幅1cm程の結腸ヒモという筋が等間隔に3本ある。また、結腸ひもには所々に腹膜がつくる小さな袋状の腹膜垂(脂肪垂)がぶらさがるように付いている。これら3つの特徴が外見上小腸との区別をつける目安となる[2]。

結腸は主に消化管が内容物を動かす方向に則り、上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸の4種類に区分される。上行結腸は盲腸と連続した部分で、下部で小腸と繋がっている。ここは腹膜の右側に縦に向いてあり、その長さは約20cmである。続いて右結腸曲部分で屈曲し、横行結腸に繋がる。これは胃の大彎に沿いつつ右から左へ続く約50cm長の部分であり、大網膜(横行結腸間膜[3])で持ち上げられている。横行結腸は脾臓の下にある左結腸曲という部分で下方向に曲がり、下行結腸に繋がる。ここは腹腔の左を垂直に下がる長さ約25cm部分で左腸骨に達する所から右に湾曲して仙骨あたりにかけてS字となり、この長さ約45cmの部分はS状結腸と言い、その先で直腸に繋がる[2]。

結腸各部分のうち、横行結腸とS状結腸は腸間膜があるため移動することができる。しかし上行結腸と下行結腸にはなく、後腹膜に半ば埋まっているため動きは見られない[2]。結腸へ血液を供給する動脈は大動脈から分岐した上腸間膜動脈(盲腸・虫垂・上行結腸・横行結腸近位部)と、下腸間膜動脈(直腸・S状結腸・下行結腸・横行結腸の残り部分)である。この2本の動脈は横行結腸部分で吻合し、辺縁動脈を形成する[3]。

直腸

大腸の下末端にある長さ約20cmの部分は直腸であり、仙骨の前面でS状結腸と連結し、そのまま仙骨の湾曲に従って縦に位置する。そして尾骨の前で後方ほぼ直角に曲がりながら肛門に繋がる。直腸は下部で内部が広がった直腸膨大部があり、ここから肛門までの3cm程の管は肛門管という。肛門管の上には肛門柱という柱状の突起が6~8本あり、これは肛門を閉じる機能を持つ[2]。また、肛門は発達した輪走状の平滑筋でできた内括約筋と、それを取り囲む横紋筋の外括約筋がある[1]。

壁

大腸の内壁は粘膜だが、小腸のような繊毛はない。消化液の分泌は行わないが、粘液を供給する杯細胞が多数ある。肛門部は重層扁平上皮が覆う[2]。筋肉部分は2層の平滑筋がある。このうち結腸部分は外側の筋が縦に3本集まり結腸ヒモを形成する。肛門部分の筋肉は輪形状を持つ内肛門括約筋をつくる。ここにはさらに横紋筋である外肛門括約筋がある。内側は反射的に、外側は随意に肛門を閉じる機能を持つ[2]。

運動

大腸の動きは副交感神経が促し、交感神経が抑える[1]。動きには蠕動運動・分節運動の他に逆蠕動も行うが、これらは弱いもので、内容物はよく停滞する[1]。胃に食物が入ると内容物を一気に輸送する動きを行う。これは胃大腸反射と呼ばれる。乳児が授乳の度に排便する事や、大人でも朝食摂取後に便意を催すのはこの反射のためである[2]。

大腸の機能

大腸の主要な機能は食物の難消化性成分、いわゆる食物繊維の発酵と水分および塩分の吸収である[3]。大腸が分泌するアルカリ性の大腸液には消化酵素が含まれず、これは粘液として大腸壁の保護や内容物の輸送を促す作用を担う[1]。その代わり、大腸内での物質の分解は大腸菌を始めとする常在菌が行う。これらは発酵作用を通じて物質を吸収可能な電解質まで変換させる。その過程で酪酸や酢酸またメタンなどのガスが生じる。またアミノ酸の分解においてアミン類のインドールやスカトールなども生じ、これらが排泄物の臭いの一因となる[1]。

小腸では栄養素を吸収しても、小腸組織の代謝には流用されずに即座に門脈によって運び去られ、小腸自体の組織は動脈血によって供給される栄養素によって養われる。

大腸の組織(大腸上皮細胞)の代謝にはこの発酵で生成されて吸収された短鎖脂肪酸が主要なエネルギー源として直接利用され、さらに余剰部分が全身の組織のエネルギー源として利用される。短鎖脂肪酸のうち酪酸は結腸細胞に優先的にエネルギー源として利用される[4]。ウマなどの草食動物ではこの大腸で生成された短鎖脂肪酸が主要なエネルギー源になっているが、ヒトでも低カロリーで食物繊維の豊富な食生活を送っている場合にはこの大腸での発酵で生成された短鎖脂肪酸が重要なエネルギー源となっている[5]。また、腸内細菌の活動によって産生されるビタミンがあることも知られている[6][7]。

吸収された発酵産物や水分は門脈を経由して肝臓で処理されるが、直腸下部の静脈は門脈を経由しないので肝臓での処理を免れ、直接下大静脈に注いで全身を巡る。坐薬が早くよく効くのはこのためであり、経口投与に難がある薬剤の投与にも用いられる[1]。

大腸に係わるおもな疾患

- 大腸癌 - 欧米型の食生活への変化により、日本人にも増えてきた。

- クローン病 - 口腔から肛門までの消化管全域に炎症および潰瘍を起こす原因不明の疾患。自己免疫疾患の一つ。

- 潰瘍性大腸炎 - 大腸に潰瘍やびらんができる原因不明の疾患。自己免疫疾患の一つ。クローン病とともに炎症性腸疾患 (IBD:Inflammatory bowel disease)に分類される。

- 過敏性腸症候群 - 炎症や潰瘍はないが、下痢や便秘などの症状が起こる。

- 大腸憩室症

- 腸閉塞

食材としての大腸

ある程度の大きさを持つ動物の内臓は食材として用いられることがあり、ウシの大腸は「テッチャン」「シマ腸」と呼ばれて、焼き肉(ホルモン焼き)やもつ鍋に用いられる。 ソーセージのケーシングにも利用される。

数値

主な哺乳類の大腸容量

数値は、Kolb 1974から[8]。

|

動物 |

大腸の容量(l) |

|

0.124 |

|

|

0.91(直腸を含む) |

|

|

8.70(直腸を含む) |

|

|

96.02 |

出典

1. ^ a b c d e f g 佐藤・佐伯(2009)、p.134-136、第6章 消化と吸収 2.消化と吸収 5)大腸large intestineの構造と機能

2. ^ a b c d e f g h i j 解剖学第2版、p.81-84、第4章 7.大腸

3. ^ a b c d e f g h i j k Bogart & Ort (2011)、p.102-105、5.腹部 大腸(結腸)

4. ^ Keith A. GARLEB, Maureen K. SNOWDEN, Bryan W. WOLF, JoMay CHOW, 田代靖人 訳、発酵性食物繊維としてのフラクトオリゴ糖の医療用食品への適用、腸内細菌学雑誌 2002年 16巻 1号 p.43-54, doi:10.11209/jim1997.16.43

5. ^ 坂田隆、市川宏文、短鎖脂肪酸の生理活性 日本油化学会誌 1997年 46巻 10号 p.1205-1212, doi:10.5650/jos1996.46.1205

6. ^ 齋東由紀、牛尾房雄、トータルダイエット調査による東京都民のビオチン,ビタミンB6,ナイアシンの一日摂取量の推定 栄養学雑誌 Vol.62 (2004) No.3 P165-169, doi:10.5264/eiyogakuzashi.62.165

7. ^ 四訂日本食品標準成分表のフォローアップ「日本食品ビタミンK・B6・B12成分表」について 前川昭男 日本食生活学会誌 Vol.7 No.1 (1996)

8. ^ R.Flindt『数値で見る生物学』浜本哲郎訳、ジュプリンガー・ジャパン、2007年、24頁。 ISBN 978-4-431-10014-0。

参考文献

- 河野邦雄、伊藤隆造、坂本裕和、前島徹、樋口桂『解剖学第2版』財団法人 東洋療法学校協会、医歯薬出版、2006年、第2版第1刷。ISBN 4-263-24207-6。

- Bruce Ian Bogart, Victoria H. Ort『インテグレーテッドシリーズ 3 解剖学・発生学』佐藤宏、大谷修、小澤一史、村上徹訳、東京化学同人、2011年、第1版第1刷。ISBN 978-4-8079-1645-0。

- 監修:佐藤昭夫、佐伯由香『人体の構造と機能 第2版』医歯薬出版、2009年、第2版第6刷。ISBN 978-4-263-23434-1。